美國政府停擺進入第二週:兩黨第六次談判破裂,關門僵局還要持續多久?

2025年10月10日 06:26 GMT

2025年10月1日,美國聯邦政府因國會未通過新財政年度預算或臨時撥款法案,正式進入停擺狀態。截至10月10日,停擺已持續近10天,參議院先後七次就臨時撥款法案投票,均因未達60票通過門檻而失敗。隨著停擺時間不斷延長,其對經濟、公共服務及市場穩定的負面影響持續發酵。

圖源:The WHITE HOUSE

此次停擺是美國自2018-2019年停擺後的首次政府停擺,也是1974年《國會預算與截留控制法案》實施以來的第21次停擺。

停擺根源

美國政府停擺的直接原因在於預算審批程序未能按時完成,而更深層的問題則源自於預算制度本身的設計缺陷與兩黨政治分歧長期累積的結果。2025年的停擺事件再次顯示出預算制度與黨派政治之間的深層衝突。

根據1974年《國會預算與截留控制法案》,美國聯邦預算的通過需要完成兩個核心步驟。首先,國會必須在每年10月1日新財年開始前,審議並通過涵蓋所有部門的12項常規撥款法案,涉及國防、醫療、教育、能源等主要開支領域。其次,如果常規撥款未能在期限內通過,就需要依靠「臨時撥款法案」 (Continuing Resolution,CR)維持政府過去年度的開支水平,從而避免政府停擺。

制度的兩個關鍵設計,使得停擺風險長期存在。

其一,參議院的撥款法案必須獲得60票支持才能通過,而非簡單多數的51票。這意味著任何一方只要不配合,就能阻止預算落地。 2025年參議院的席次分佈為共和黨52席、民主黨48席,雙方都無法獨立達到60票門檻,導致談判幾乎不可避免地陷入僵局。

其二,常規撥款法案的執行率極低。過去20年中,國會只有在2018年成功完成全部12項常規撥款,其餘年份幾乎都依賴臨時撥款法案。2020至2024年間,政府在「臨時撥款」狀態下運作的時間佔比高達78%,顯示美國聯邦預算已形成長期的「短期主義」運作模式。

而此次停擺的直接導火線是圍繞《平價醫療法案》(ACA)補貼續期與臨時撥款法案捆綁問題的爭論,但實質上反映了兩黨在財政與政策優先級上的根本分歧。

民主黨主張延續ACA中針對中低收入族群的健保補貼。這項補貼預計將在2025年底到期,涉及約1,300萬參保人。根據美國衛生與公共服務部的測算,如果補貼終止,2026年參保人平均年保費將從5,400美元上升至6,500美元,增幅約20%。民主黨認為,有必要將補貼延續條款直接寫入臨時撥款法案,以確保政策不會出現斷層。

共和黨則堅持「預算與政策分離」的原則,主張醫保等政策議題應在獨立議案中審議,而不應附加在預算立法中。共和黨提出,臨時撥款法案必須包括2024財政年度非國防開支削減10%的條款,同時取消對烏克蘭的援助預算。這項要求遭到民主黨的堅決反對,談判因此陷入僵持。

「關門」代價

政府停擺對美國經濟的衝擊並非短期性的生產活動放緩,而是一種貫穿宏觀與微觀層面的持續性打擊。

從宏觀角度看,停擺直接削弱經濟成長。白宮國家經濟委員會主任哈西特指出,政府每停擺一周,經濟產出便會減少約150億美元,相當於GDP季減0.1個百分點。如果持續一個月,預計將造成約4.3萬人失業,並導致消費者支出減少300億美元。這種影響在壓低短期成長的同時,也可能削弱企業投資意願和家庭消費信心,使經濟恢復進程放緩。

歷史經驗也印證了這一點。2018至2019年持續35天的停擺事件造成約110億美元的經濟損失,其中30億美元被視為永久性流失,顯示政府職能中斷對經濟運作鏈的破壞往往難以完全彌補。

從產業層面來看,停擺帶來的損失更具具體性和廣泛性。旅遊業首當其衝,美國旅遊協會數據顯示,每週損失約10億美元。國家公園被迫關閉,每日門票收入損失100萬美元,週邊餐飲、住宿等服務業每日損失約7,700萬美元。航空業同樣陷入混亂,聯邦航空局(FAA)超過1.1萬名員工無薪休假,導致全美單日延誤航班超過千架次。航班調度、安檢效率和航空安全均受到不同程度影響。

這些產業短期中斷的連鎖反應,會波及地區經濟與就業結構,尤其是依賴旅遊和政府合約的地方企業,即使停擺結束後,仍可能需要數月才能恢復正常運作。

嚴重的是,停擺引發的公共服務停滯正向民生領域延伸。約75萬名聯邦員工被迫無薪休假,日均人事成本損失高達4億美元。白宮更警告可能實施永久性裁員,約15萬名員工面臨崗位風險,公務體系的不穩定加劇社會不安。

同時,關鍵經濟數據的延遲發布使政策制定陷入被動。勞工統計局暫停公佈就業與通膨數據,原定於10月3日公佈的非農報告和10月15日的CPI數據均被推遲,美聯儲不得不在缺乏核心信息的情況下作出貨幣政策決策,形而上學“蒙眼駕駛”,進一步增加市場的不確定性。

民生層面的影響力同樣不容忽視。社會安全局積壓約3萬份殘障福利申請,食品藥物管理局延後抗癌藥物審批,國家氣象局在颶風季節期間有半數人員被迫離崗,預警與緊急應變能力顯著下降。

種種跡象顯示,政府停擺已從財政爭端演變為經濟和社會的多重危機。短期的行政癱瘓或可在政治妥協後迅速修復,但信任損耗、資料空窗與政策延誤的後果將長期存在,並對美國經濟運作的穩定性構成更深層的挑戰。

歷史對比

自1976年以來,美國政府已發生超過20次停擺,幾乎成為政治僵局的周期性產物。縱觀歷次事件,不難發現其中的規律:停擺往往始於預算分歧,卻最終演變為政治對抗的延伸,經濟損失與社會混亂則成為反覆出現的結果。

2013年的停擺源自於歐巴馬健保改革爭議,持續16天,約80萬聯邦員工被迫休假,經濟產出減少相當於GDP下降0.25個百分點。這事件標誌著財政博弈首次全面捲入健保議題,使預算程序與社會政策深度捆綁。

2018至2019年的停擺則因川普政府堅持為美墨邊境牆撥款而爆發,持續35天,成為史上時間最長的一次,造成約110億美元的經濟損失,其中30億美元被認為無法彌補。這場停擺反映出行政權與立法權之間的僵持狀態,也揭示了預算制度在高度黨派化背景下的脆弱性。

進入2025年,停擺的特徵進一步加劇。與以往由預算僵局引發的被動停擺不同,這次事件呈現「主動化」趨勢。其中,在10月9日,美國總統川普在白宮表示,鑑於國會在重啟政府問題上陷入僵局,他計劃削減部分受民主黨歡迎的聯邦項目,並明確稱「將進行永久性的削減,而且只會削減民主黨的項目」。

根據白宮管理與預算辦公室(OMB)的行動計劃,目前已凍結多類資金支出:紐約市關鍵基礎設施項目180億美元、民主黨傾向州的氣候相關資金80億美元、芝加哥交通項目21億美元,以及美國能源部同步終止的223個清潔能源項目資金約75.6億美元。值得注意的是,這些被凍結的資金項目多集中在民主黨控制的州份,而相關州參議員先前曾反對共和黨提出的撥款方案。

未來走向

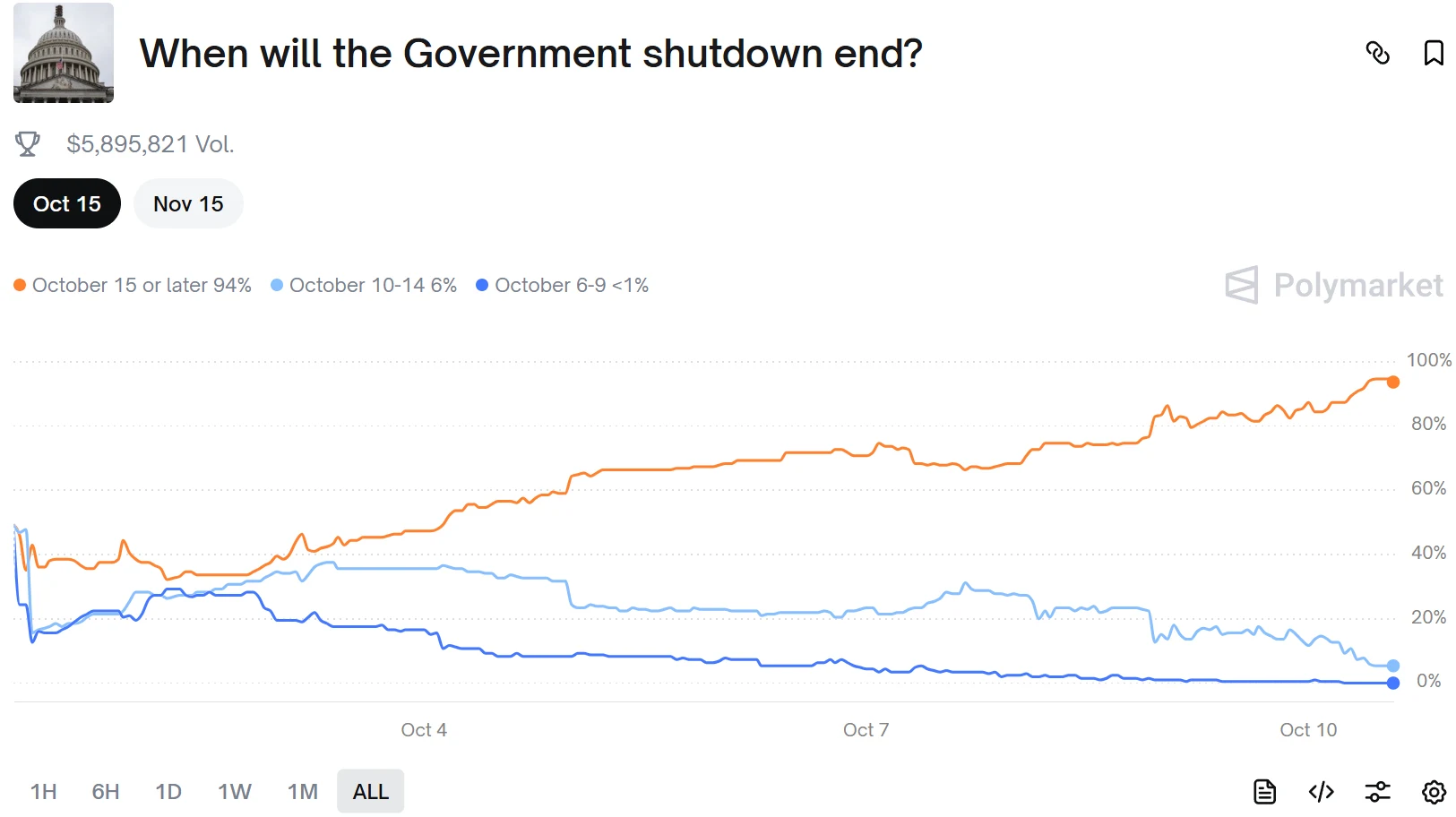

儘管歷史數據顯示,約八成的美國政府停擺事件會在兩週內結束,但這次的談判難度更高。短期來看,兩黨仍可能在健保條款上找到有限共識,推動一項將政府運作延長至11月21日的臨時撥款法案,以減輕公共部門停擺的衝擊。然而,根據Polymarket的預測數據,10月14日前結束停擺的機率已降至50%以下,顯示市場對短期解決的預期明顯下降。

圖源: Polymarket

從中長期看,美國財政狀況的緊張並未緩解。債務上限問題、預算赤字擴大和支出削減分歧仍在持續,對政策連續性構成壓力。智庫「兩黨政策中心」指出,在2026年中期選舉之前,兩黨圍繞財政政策的爭執可能反覆出現,債務和預算談判的僵持將持續影響市場信心。

免責聲明: 本文內容不構成對任何金融產品的推薦或投資建議。

郵件訂閱

訂閱我們的郵件服務,您將獲得最新資訊