Visa研究:全球支付網路的成長核心

2025年08月16日 07:08 GMT

把Visa 放在全球支付體系中審視,更像是在研究一條「規則與網路」的公共基礎設施,而不是發卡銀行或放款機構。它不直接面向消費者放貸,不吸收存款,也不承擔持卡人信用風險;它的職責在於提供一套高度可用、可擴展、跨機構互聯互通的網絡與技術標準,並以此把持卡人、商戶、發卡行、收單行以及處理服務商組織起來。正是這條以「規則+連結+清結算」為核心的通道,使得不同國家、不同類型機構之間能夠在毫秒級別完成授權、在日終完成清算,在跨境環境下完成結算與兌付。

Visa 所處的是典型的「四方模式」。一筆交易從商家終端或線上發起,經由收單機構進入網路路由,再轉至發卡銀行完成餘額與風控校驗並回傳授權。日終清算階段,網路集中將交易明細歸集與淨額計算,並在結算層面推動應收應付的跨機構兌付。在這條連結中,收單方向商家收取的費率(俗稱「商家折扣率」)由三部分組成:發卡銀行與收單行之間的交換費、網路方向機構收取的網路與處理費、收單機構本身的服務費。交換費在部分法域受到上限監管;網路費屬於卡片組織的經營性收入來源。對Visa 而言,收入結構大致可拆解為與交易金額相關的服務類收入、與處理次數相關的數據處理收入,以及與跨境與外匯轉換相關的國際交易收入,此外還有風控、代幣、數據與諮詢等加值服務。由於不承擔放款資產,公司的經營槓桿更多來自規模、網絡與技術三者疊加——交易額與筆數的自然增長、跨境佔比的變化、加值服務的滲透率,都會以較高的邊際效率放大利潤。

網路效應是卡片組織商業模式的底層動力。更多發卡銀行與更多商家的接取提高了受理覆蓋和交易密度,從而提升網路對下一位參與者的吸引力,形成雙邊市場的正向循環。同時,網路必須維持極高的可用性與安全性,才能守住這類效應——從EMV 與非接觸受理,到3-D Secure 的在線強認證,再到網絡令牌化與設備令牌化、交易風險評分與異常行為檢測,安全與風控是維持網絡信譽和跨境互操作的必要條件。合規層面,PCI-DSS 等產業規範、各法域的資料在地化與隱私保護要求、對路由與費用的監管,都直接影響網路的實現方式與成本結構。

在流量獲取上,Visa 的邊界並不是“直接對消費者行銷”,而是藉助銀行、收單機構、PSP/聚合支付、行動錢包與大型平台構成的管道矩陣。發卡側透過商業銀行、數位銀行與聯名合作夥伴完成帳戶與卡片發行;收單側由銀行收單或獨立收單機構推動線下POS、軟POS 與線上網關受理;行動端的錢包與穿戴式裝置為支付提供入口,底層常透過網路代幣與卡片組織對接取場景;跨國電商旅遊訂閱服務與出行與出行。對平台型客戶而言,拒付管理、爭議處理、風控工具與合規模塊構成“嵌入式服務”,增強了與網路方的粘性。隨著小微型商家數位化受理的普及、即插即用終端與軟POS 的下沉,網路在長尾商家側的覆蓋持續拓展,這既擴大了交易面的廣度,也為增值服務的滲透提供了基礎。

就產品線演進而言,Visa 的內涵已超越傳統意義上的「信用/金融卡」。一端是針對B2C 的卡片網路繼續向卡不見面場景、訂閱經濟與行動終端延伸;另一端則在B2B 與「帳戶直達/推播支付」方向擴張:薪資即時發放、平台商家結算、零工經濟入帳、跨國匯款等順手牽出的虛擬卡與差旅採購類卡在企業應付/應收自動化與費用管控中獲得應用,開放銀行與資料聚合能力(歐洲的開放銀行基礎設施、跨境貨幣服務與出境支付通道)則為跨境電商與平台結算提供能力補全。上述擴張的共同點是:在不承擔信用風險的前提下,把網路的「連結價值」延伸到更多結算路徑與結算對象,提升單位交易的附加價值與客戶黏著度。

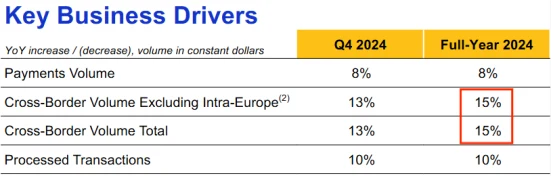

增長動因可以用「三個維度」來概括。其一是「現金數位化」的長期趨勢。在滲透率較低的市場,隨著受理基礎設施普及與行動端工具的下沉,現金向電子支付替代推動交易自然成長。其二是跨境活動的強弱。旅遊與國際電商恢復會直接放大跨境交易金額與外匯相關收入;反之,地緣摩擦與資本流動限制會抑制這部分高附加價值收入。其三是加值服務的滲透,包括風控、身分、代幣、資料與合規工具,以及面向B2B、推播支付與跨境的解決方案。三者疊加,決定了在成熟市場趨於見頂時,網路仍能透過新場景、新產品與新區域來尋找邊際成長。

影響與風險同樣清晰。監管方面,交換費上限、借記路由權、網路費用與條款的審查、反壟斷訴訟與潛在和解金,以及跨境資料與隱私合規,都會改變收益與成本結構。競爭方面,除另一家國際卡組織與少數全球閉環網路外,區域與本地方案(例如各國本土卡組織)、帳戶到帳戶(A2A)與即時支付系統、平台內生的閉環錢包、以及大型PSP 的端到端能力,均會在部分場景替代卡軌或對其實施「多軌路由」。宏觀方面,居民可選消費、出行與旅遊週期、匯率波動、制裁與地緣分割都會透過跨國佔比與消費結構傳導至收入。營運方面,網路可用性、網路升級、網路攻擊與資料外洩的事件回應,是維持信譽與業務連續性的基本磁碟。商業方面,與大型發卡/收單夥伴和平台客戶的費率與激勵條款談判、聯名卡大客戶的續約,決定了「客戶激勵」這一抵減收入項目的周期性與趨勢性。

分析這類網路型企業時,一組可追蹤的指標有助於形成「自上而下—自下而上」的閉環:名義消費支出與零售數據對應交易大面,航空客流、跨境電商訂單與旅遊簽證發放映射動能;公司口徑的支付交易額與處理筆數是營收的近因;跨境交易比跨境動能;公司口徑的支付交易額與處理筆數是營收的近因;跨境交易比跨境交易、卡片不見面佔比與單位交易費率結構決定附加價值;加值服務收入的成長速度與客戶覆蓋,反映產品與資料能力的滲透;「客戶激勵/淨營收」比率變化,折射競爭與長期合約的再定價;技術與合規投入的強度,則決定中長期的網路穩定性與安全邊界。將這些指標與各法域監管議程、替代支付軌道的滲透速度、平台側政策變化交叉觀測,能更早感知模式的「外部衝擊」。

需要強調的是,卡片組織並非「天然免疫」於支付技術替代。本地即時支付系統在帳單支付、轉帳、薪資發放等場景已形成規模;大型平台的閉環錢包在生態內具備天然優勢;開放銀行推動的A2A 在歐陸獲得政策扶持。對Visa 而言,現實的路徑不是簡單對抗,而是「多軌共存」下的協同:一方面維護卡軌的全球互通與風控優勢,另一方面以「網路即服務」的方式整合本地清算系統、帳戶軌與跨境能力,繼續把「連結價值」出售給發卡、收單、平台與企業客戶。只要不承擔信用風險、維持高可用與低延遲,並在安全合規上領先,網路的邊際成本優勢與規模優勢仍會存在。

綜上,把Visa 作為「全球支付網路與規則提供者」來拆解,更容易掌握它的經濟學:收入與交易規模和結構直接相關,利潤結構受規模與技術邊際驅動,戰略彈性來自對多軌道、多場景的連接與增值服務擴展,關鍵風控點在於監管、競爭格局、跨境與安全可用性。以此為框架,投資與產業分析都可以在不依賴情緒與敘事的前提下,持續、客觀地跟踪其商業實質:現金向電子的替代走到哪一步,跨境的彈性有多強,新流量與增值服務的滲透是否可持續,監管與技術替代對費用與路由的影響如何,這些變量的組合,決定了這條“數字經濟底層通道”在未來週期中的表現區間。

發展方向

Visa 的核心職能並非發卡或放貸,而是提供覆蓋全球的卡片網路與清算/結算規則,並向網路參與者(主要為發卡銀行、收單機構、支付服務商等)依既定費率系統計費。除與交易規模相關的評估費用(assessments)、與處理筆數相關的資料處理費(data processing)以及跨境與貨幣轉換相關的費用外,Visa 還透過風控、身分與爭議管理、令牌化、資料與諮詢、商家受理解決方案等增值服務形成第二成長曲線。

在交易路由層面,持卡人刷卡或線上支付產生的「商家折扣率」(MDR)通常被拆分為三個部分:發卡銀行的交換費(interchange)、卡片組織網路費(Visa 的收入項之一)以及收單機構服務費。無論持卡人直接刷卡,還是透過Apple Pay / Google Pay 等數位錢包「綁定卡片」支付,只要交易透過Visa 網路完成授權、清算與結算,相關網路費用就會在機構側按規則計提。由於跨國與外匯轉換涉及更多的清算與合規要素,因此此類交易通常具有更高的計費強度,是網路型卡組織的重要利潤來源之一。

上述能力組合帶來典型的「網絡—數據—服務」正回饋:交易量與可見度越高,風控與授權優化效果越好;授權成功率與受理覆蓋率提升,進而吸引更多商戶與發行方路由至網絡,形成進一步的量與質的積累。這類網路效應不是單一「抽取手續費」可以完全解釋的,更接近「規則與基礎設施服務」的定價模型:規則穩定性、全球一致性、爭議處置與風險分擔框架、以及跨境多方連接,是網路型組織的長期可持續性來源。

競爭與替代方面,全球與本地卡組織、即時支付系統(如RTP、FedNow、UPI、PIX 等)、平台型閉環錢包、以及雙邊結算網絡在不同國家與場景對卡網絡形成分流或替代。 Visa 的因應路徑包括:

1.與本地基礎設施互聯(「網路的網路」對接策略),將網路層的身份、風控與跨境能力疊加在本地帳戶軌道之上;

2.擴展帳戶到帳戶與「向卡推送」能力(Visa Direct),覆蓋非卡用例;

3.透過併購與合作(如Tink、Currencycloud、Pismo 等),補齊帳戶層連接、跨境FX 與雲端原生發卡/處理平台,增強對發行與受理兩側的嵌入式能力;

4.在錢包與OEM Pay 場景中,作為底層清算網絡與令牌服務方,保持在「前端呈現多元化、後端清算標準化」的產業分工中的位置。

從財務架構來看,網路型費用與跨國費用歷史上具有較強的經營槓桿與現金流屬性,加值服務的佔比提升有助於在經濟週期與費率監管壓力下平滑波動。地區層面,已開發市場滲透率高、成長趨穩,新興市場的卡片滲透、電子化受理擴張與跨國電商成長,仍是中長期量的來源。風險因素包括:本地低成本軌道的加速普及、交換費與網路費監管趨嚴、地緣與制裁合規複雜度提升、隱私與資料跨境合規要求上行、以及大型平台自建閉環對網路流量的替代。

綜上,Visa 的商業模式不依賴發卡與利息收益,而是在全球範圍內提供一套穩定的支付規則、風險控制與清算基礎設施,並在此之上疊加安全、身份、受理與分析等服務。隨著交易量、跨國活動與數位受理的擴展,網路層的授權優化、詐欺抑制與令牌化所形成的「數據—風控—轉換率」閉環,正成為提升網路價值與延展收入結構的重要支點。

在網路層面,Visa 匯聚來自發卡銀行、收單機構、商家、錢包與處理方的授權、清算與結算數據,因此能形成跨機構、跨地域的交易可見度。這類資料(在遵循隱私與合規要求、以匿名化與聚合化方式處理)被用於若干產品化能力:發行側的產品設計與額度/定價優化,商戶側的轉換率提升與路由策略,及金融科技與收單側的詐欺辨識、爭議處理與風險分層等。輸出形式並非出售原始數據,而是嵌入在風控、身份驗證、令牌化、智慧行銷與跨境結算等系統化服務之中。

由此產生的商業模式,從基礎網絡費用延伸至增值與諮詢類收費:隨著機構在授權優化、欺詐管理、受理網關、跨境定價等環節更深地集成網絡側能力,交易成功率與欺詐抑制效果可被量化提升,相應服務費與使用深度呈正相關;同時,集成深度提高也會抬升遷移與替換成本。此「網路數據—風險與營運工具—業務成效」的閉環,強化了平台粘性,並將Visa 的定位從單純的清算與規則提供者,延展為面向多方參與者的支付基礎設施與營運工具提供者。

需要指出的是,此系統的運作邊界受監管與合約約束:個人可識別資訊與敏感交易要素的收集、儲存與使用需符合包括但不限於PCI-DSS、GDPR、CCPA 及各地資料本地化與跨境傳輸規則;資料最小化、用途限定與審計留痕為常態要求。對終端機構而言,網路側的授權率、詐欺率、拒付率與爭議解決效率等指標,構成評估嵌入式服務投入產出的主要依據;對網路平台而言,增值服務滲透率、跨國交易佔比與受理覆蓋率的擴張,則是收入結構多元化與抗週期能力提升的關鍵變數。

網路費用+ 加值技術服務,輕資產、高營運槓桿的典範

從業務實質來看,Visa 並不發卡、不放貸,也不承擔持卡人的信用風險;其核心職能是提供一張覆蓋全球的開放式支付網絡,並在授權、清算、結算等環節提供連接與規則。相應地,公司的收入並非來自利息或分期金融,而主要來自兩大類經常性收費:一類是圍繞「網路使用」的基礎費用,一類是圍繞「風控與營運優化」的技術/增值服務費用。由於網路本身俱備顯著規模經濟與邊際成本遞減特性,此模式呈現典型的輕資產與高經營槓桿屬性。

在交易路徑上,持卡人經由發卡行(Issuer)支付給商戶,商戶透過收單機構(Acquirer)入賬,Visa 負責在多方之間路由交易、返回授權結果、並在清算日促進跨機構的淨額結算。交易鏈中的總費用通常由若干部分構成:其一是發卡行收取的“交換費”(Interchange),由收單方向發卡方支付,用於補償發卡側的風險與服務;其二是收單機構向商戶收取的“商戶折扣率”,覆蓋側收單處理、風險與網絡成本;其三向網絡處理費。需要強調的是,交換費在多數法域由網絡設定上限或參考標準、且受監管約束,但該部分不是Visa 的收入;Visa 的賬面“淨盈利”來自向機構側收取的網絡評估費、數據處理費、國際交易與幣種轉換相關費用,以及嵌入式的風控、身份驗證、令牌化與跨境結算等客戶服務費,同時以“Client” Incentives)在收入端沖減的方式反映與大型機構簽訂的長期合作回饋與折讓。

此收入結構與交易活動的三個「量」直接相關:一是「支付金額」(Payment Volume),驅動發行側的服務性收入;二是「切換筆數」(Switched Transactions),驅動資料處理類別收入;三是「跨國佔比」(Cross-Border),驅動國際交易相關收入(通常包含更高單筆費率與幣種轉換收益)。當名目消費與電商滲透率提升、或跨境旅行與貿易恢復時,上述三項「量」會以不同彈性傳導至網路端收入。而在成本端,網路的固定投入(資料中心、網路頻寬、合規與安全)為主,邊際處理成本較低,因此當交易量上升時,收入的增量中較大部分可轉化為經營利潤與現金流,體現出顯著的經營槓桿。

「輕資產」的另一個面向在現金流量:Visa 不需提供資產端資金來源,營運資本結構偏正(預收/應付佔比較高),資本開支在收入中佔比通常較低,研發與安全合規投入則記入營運開銷。因此,經營性現金流對淨營收變動較敏感,且自由現金流轉換率長期維持高位。同時,公司透過「客戶激勵」與多年期合約綁定頭部發卡與收單機構,犧牲部分短期定價以換取穩定的交易量與更深的系統集成度;該做法在會計上降低當期淨營收,但提升網絡份額與使用深度,增強中長期的可預見性。

除基礎網路費用外,加值與技術服務為第二條收入主線。依托網路側的全域視覺性與風控模型,Visa 將詐欺識別、令牌化(Network Token)、三域驗證(3-D Secure)、帳戶資訊驗證、爭議與拒付管理、路由最佳化、合規工具,以及諮詢與行銷科學等能力產品化,按交易、按帳戶或按功能訂閱向機構側收費。與基礎費用相比,這類服務對宏觀量的敏感度較低,對單筆收益與顧客黏性貢獻較高。典型場景包括:提升授權率與轉換、降低誤拒與詐欺損失、優化跨境路由與幣種結算、在新興支付形態(行動錢包、代幣化卡片、卡片在檔)中保障憑證安全與交易成功率。隨著機構將更多關鍵環節外包給網路側工具,遷移與替換成本上升,形成「資料—模型—效果—再整合」的正回饋。

需要區分的是,行動錢包與受理新形態並不會天然削弱網路側收入。如果交易仍透過開放式卡片組織清算(例如在手機錢包中綁定Visa 卡並以卡片組織通道完成交易),則網路側仍按既有規則計費;只有在閉環網路內部「圈內清算」時(如某些錢包在本地帳戶體系內完成資金結算),相關交易才可能不經由開放式網路。在全球範圍內,開放式卡組織在跨境與大額場景、以及廣泛的商戶受理覆蓋方面仍具優勢,因此錢包與網絡在多數市場表現為疊加與共存關係:錢包負責前端體驗與憑證存儲,網絡負責清算與合規安全。

就外部約束與風險而言,首先是監管週期與費率上限:多個法域對交換費與網路費用實施天花板或透明度要求,可能對單位收益構成壓力;其次是「客戶激勵」的競爭性抬升,壓縮單筆淨營收但有助於穩住份額;再次是本地網路與替代支付方式的競爭(例如區域性借記網路、帳戶到帳戶系統、即時支付),在國內小額與帳單支付等場景可能分流流量;此外,網路安全、資料主權與在地化儲存要求不斷提高,推升合規與營運成本。公司在應對上通常採用本地合作/共管路由、開放API 與多軌接入(卡組織+ 即時支付/帳戶到帳戶)以及在地化合規設施,以維持流量與合規的雙重穩態。

從會計呈現與指標追蹤角度,理解此模式可聚焦四類核心量化訊號:(1)支付金額與切換筆數的同比與季節性;(2)跨國交易的佔比與成長彈性;(3)淨營收與顧客激勵佔比的結構變化(激勵通常以淨額沖減);(4)經營利潤率與自由現金流量/淨營收的轉換率。長期看,支付數位化率提升、跨境旅遊與電商恢復、以及增值服務滲透率上升,是支撐網絡型收入與現金流穩步擴展的三條主線;短期看,宏觀名目消費、匯率波動(影響跨境面額與轉換)、以及大型機構合約的續簽節奏,則決定單季的波動與指引區間。

整體而言,Visa 的「網路費用+ 加值服務」結構,使其收入對「交易活動總量」高度敏感、對「個體違約風險」相對隔離,並在規模擴張下釋放經營槓桿;同時,費用與規則處在監管與競爭約束之內,需透過更深的系統化嵌入與更高的風控與營運成效,來換取更穩固的黏性與更穩固的經濟單位。

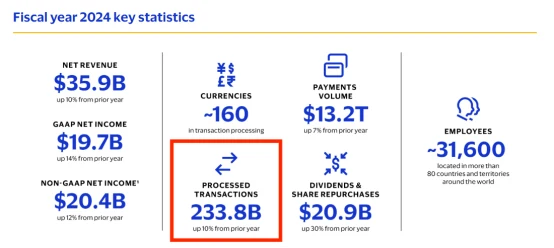

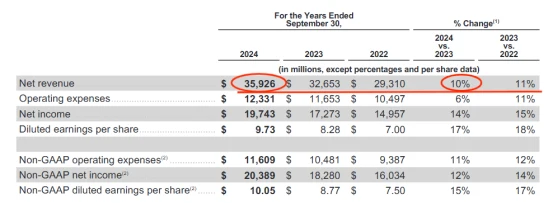

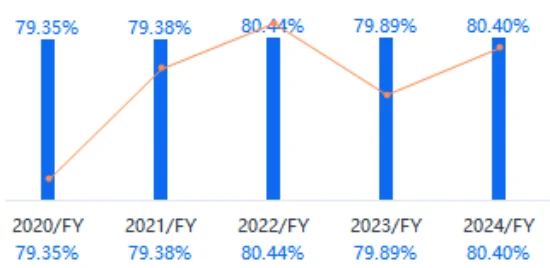

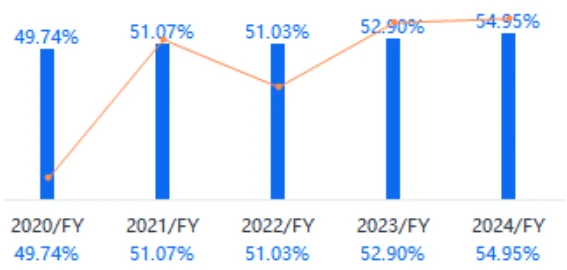

近年來,Visa 在財報口徑下的綜合毛利率大體維持在約80% 左右、淨利率約50% 左右(實際值隨匯率、業務結構與「客戶激勵」折讓等因素在各期波動)。

按此區間估算,每實現100 單位營業收入,約有50 單位轉換為淨利。此利潤表現與其「輕資產、網路平台」型業務模式相關:公司不從事發卡或放款、無需提列信貸減值,也幾乎不存在存貨佔用,成本主要來自網路運作與安全、合規與風控、技術與資料基礎設施、人力與一般管理費用,以及給予大型機構客戶的長期合作誘因(在收入端淨額沖減)。

需要注意的是,上述高利潤率並非靜態:跨境交易佔比上升通常有利於單位收益與利潤率;大型客戶合約續約導致的激勵強度、監管費率調整、本地網絡競爭、一次性訴訟/合規費用以及匯率變動,均可能對單期毛利率與淨利率產生正負影響。整體來看,此模式在交易量成長時具備經營槓桿,且資本開支佔營收比例較低,自由現金流轉換率長期維持在較高水準。

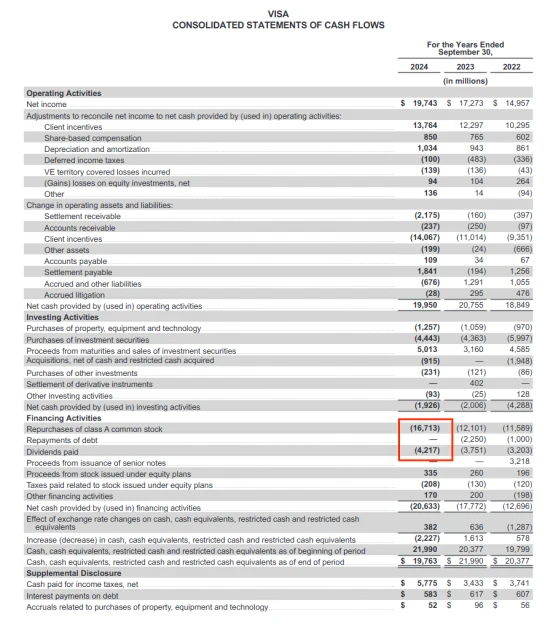

Visa 在2024 財年的自由現金流約為186.93 億美元;同期透過回購約167.13 億美元並發放約42.17 億美元股利向股東回饋合計約209.30 億美元。整體來看,其「輕資產+ 高經營槓桿」的網路型業務結構帶來較高的自由現金流轉換率(FCF 與淨利大體同量級),資本開支佔營收比長期偏低,支持公司以回購與分紅為主的資本配置框架。需要注意的是,本期股東回報總額略高於當期自由現金流,差額通常透過期初現金、短期融資或營運資金變動予以調節;回購對每股收益的增厚效果取決於執行價格與後續股本攤薄(例如股權激勵)的淨效應。分紅方面,以現有自由現金流規模覆蓋常規股息具備較高安全邊際,未來股息增幅與回購節奏將與跨境交易景氣、客戶激勵強度(在收入端淨額沖減)、費率與監管變動、訴訟與合規成本、匯率波動以及技術與網絡安全投入的階段性需求等變量相關。整體而言,現金創造能力與紀律化的股東回報仍是該公司財務特徵的核心組成部分,但回報強度與結構在不同財年可能隨經營與外部環境調整。

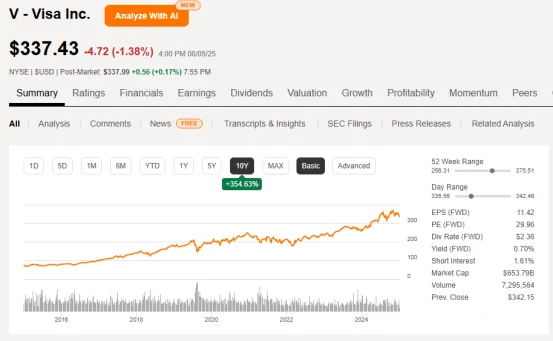

從財務與業務結構來看,Visa 屬於「輕資產+ 規模驅動」的網路型基礎設施公司,收入主要來自網路服務費、交易處理費與跨境相關收費,長期呈現較高的毛利率、淨利率與自由現金流轉換率。這種以交易量(總支付額與筆數)為核心驅動、邊際成本較低的模式,使其盈利與現金流的可預測性優於多數重資產或授信風險暴露更高的金融與科技業務,尤其在跨境場景(單筆定價更高)佔提升時彈性更強。配合以回購與分紅為主的資本報酬框架,股東報酬的穩定性在歷史週期中展現。

但「穩健」並不等於「無憂」。 Visa 的績效與估價仍受多項變數影響:監管對費率與反壟斷的限制(含交換費上限、網路規則審查)、大型商家與收單側的議價整合、替代支付軌道的滲透(帳戶到帳戶/開放銀行、即時支付如RTP、FedNow、UPI、PIX等)、大型錢包與作業系統層的前置(如令牌化/設備端控制權)、資料在地化與隱私合規、網路安全與營運韌性、地緣與制裁限制、旅遊與跨境週期、匯率波動,以及客戶激勵(對收入的淨額沖減)與單位交易收益的趨勢變化;同時,長期溢價估值意味著回報更依賴於與回購的持續期限,獲利與持有結果會顯著影響與持有的持續期限,收益與持有的持續期限,收益將顯著影響與持有的持續期限,獲利與持有結果將顯著影響與持有的持續期限,收益將顯著影響與持有。

對長期配置者,更可追蹤的「護欄指標」包括:總支付額/交易筆數增速、跨境交易佔比與定價、單位交易收益(yield)與客戶激勵率、費用率與營運槓桿、自由現金流對分紅/回購的覆蓋率、技術與安全投入的節奏、主要地區的監管與訴訟進展、以及中介與即時支付/再化銀行的協同能力或再生態協調能力。綜合上述因素,Visa 更像一類“高品質、低資產強度、對宏觀相對彈性的支付底座資產”,適合作為核心持倉的組成部分,但其股價“長期堅挺”的前提仍是業務護城河與定價權在新支付架構演進中持續得到驗證。

流量入口:新玩家如何成為“免費推廣者”

在多數已開發市場與跨國場景中,行動錢包與掃碼等「前端形態」本質上仍依賴傳統卡片網路完成授權、清算與結算。以裝置錢包為例(如Apple Pay、Google Pay),其綁定的多為銀行發行的信用卡或金融卡,支付請求通過收單側接入後,通常沿著現有的卡片組織網路(含令牌化與風控服務)完成路徑選擇與清算。因此,從會計口徑看,絕大部分這類交易仍計入卡片網路的交易筆數與總支付額(TPV),網路方依既定的網路服務費及處理費計費。部分第三方錢包的境外消費同樣透過與國際卡組織及收單行的合作來實現全球受理,這使卡網絡在跨境支付、貨幣轉換、欺詐管理與爭議處理等環節保持基礎設施角色。

同時,也存在不走卡軌的替代路徑,主要集中在:本地帳戶到帳戶(A2A)即時支付系統(如印度UPI、巴西PIX、歐洲SEPA Instant、美國RTP/FedNow)、閉環網路與商家自建帳本、以及部分「先買後付」(BNPL)與電子錢包的直接扣帳模式。這些路徑在低客單價、P2P 轉帳、帳單支付與本地電商等用例滲透更快;在部分受監管推動或費率受限的市場(如歐盟、印度),商家與支付服務商也更傾向於引導流量至成本更低的軌道。由此,卡片網路的「不可替代性」呈現結構性差異:跨國與信用主導的高客單價消費,網路價值(受理覆蓋、風控、爭議解決、結算保障)更強;本地、小額與帳戶直連用例,替代軌道增速更快。

針對上述分化,國際卡組織採取的策略核心在於「網路的網路」(network-of-networks)與能力下沉:一方面與設備錢包、收單生態深度合作,提供令牌化、強顧客認證(3-DS 2.x)、風險評分與反詐騙模型、爭議與拒付工具、跨國受理與外匯結算能力;另一方面延伸至帳戶直連與支付初始化層(如開放銀行存取、帳戶驗證、出款網路等),將清算網路與資料/風控服務模組化輸出,提昇在非卡軌場景中的存在度與變現能力。配套的併購與投資多聚焦於風控、商家網關、開放銀行與即時出入金能力,以降低對單一「刷卡」形態的依賴。

歸納而言,行動錢包與新型支付並未在總體上「替代」卡網絡,而是改變了前端體驗並在部分用例引入了新的清算軌道。卡網路在跨國、信用與全球受理的長期優勢仍顯著;在本地A2A 與低費率市場,份額面臨再分配。評估替代/再中介化的關鍵觀察點包括:各地區即時支付滲透率與商戶受理意願、設備與操作系統廠商在支付棧中的議價力、監管對費率與路由選擇的要求、跨境出入金的合規與結算效率、以及網絡方在非卡軌能力(開放銀行、出入金、風控數據)的商業化進展。整體風險更體現為“部分位移”“結構重構”,而非單一軌道的整體替換。

估值判斷:估值超乎預期

目前市場對Visa 的定價大致處於大型高品質支付基礎設施資產的「溢價帶」。以常用口徑衡量,公司前瞻性本益比約在30 倍附近。此倍數並非孤立存在,而是與其現金流結構、成長可見度與風險邊界共同決定:一方面,網路型清算業務具備輕資產、單位經濟穩定、資本開支佔比低的特點,經營現金流量對利潤的轉換率長期保持高位;另一方面,成長更多由支付量擴張、跨國交易修復與增值服務佔比提升,呈現「中高速波動、波動率較低」的複合特徵。估值因此更反映對現金流量確定性的定價,而非短期績效彈性的博弈。

從利潤表結構來看,Visa 的收入主要來自三類:其一是與總支付額(GPV)與已服務客戶規模相關的網路服務費,其二是與交易筆數和處理活動強度相關的資料處理費,其三是跨境及貨幣轉換相關的附加費;此外還包括認證、風險管理、代幣化與推貨(Visa Direct)等一攬子方案服務。成本端的核心項包括人力與技術維運支出,以及「顧客激勵」(client incentives),後者會以沖減收入的形式體現,代表公司與發卡銀行、收單機構及大型商家之間的長期商務安排。長期視角來看,毛利率維持在較高水平,淨利潤率亦處於行業上沿,這與網絡效應(規模帶來更低的邊際處理成本與更強的風控能力)和輕資產屬性相吻合。

現金流層面,經營活動現金流對淨利的轉換率穩定,資本性開支佔比低,自由現金流充裕,成為回購與分紅的主要資金來源。股份回購對每股口徑的獲利成長有持續貢獻,在收益成長拆解中,往往與收入自然成長、利潤率穩定共同構成總股東回報的三大來源。就資本配置路徑而言,公司延續「高現金流–高回報」的再分配框架,同時透過小型併購與內部研發補齊風控、詐欺識別、令牌化、跨境結算優化與帳戶到帳戶推送等模組能力,以提高增值服務收入的佔比與附加價值。

成長動因可歸納為三條主線。第一,電子化支付滲透率的結構性提升。無論前端是實體卡、手機近場(NFC)或聚合錢包,底層清算多經由國際卡組織或其互聯方案完成;線下無現金化與線上電商的長期擴張,推動交易筆數與支付額穩步上行。第二,跨國交易的周期性修復與結構性擴容。跨境旅遊與跨境電商恢復提升帶來更高的單筆定價與更複雜的結算需求,該部分歷史上對營收成長的彈性較強。第三,「新流量與新場景」的貨幣化,即從傳統C2B 拓展至薪酬發放、保險理賠、平台分賬、跨境匯款、小微收款等B2B、B2C 與P2P 場景,賬戶推送與即時處理將交易類型從“卡到商戶”拓展至“賬戶到賬戶”,在部分對本地交易時支付系統對本地交易的系統對本地交易。

關於「新前端與本地方案是否替代」的常見問題,可以從技術與商務兩條路徑理解。技術路徑上,前端形態(如Apple Pay、Google Pay、聚合碼等)改變用戶觸達方式,但後端常以網絡令牌與既有清算網互聯完成資金指令與對賬,卡組織仍可參與計費;商務路徑上,本地即時支付系統(如UPI、Pix)在藉記側提昇側提昇部分費率,但國際電控服務部分:國際化卡組織透過風控的交易兩條路徑共同決定「被替代」的實際幅度與速度:通常更像份額與淨費率的緩慢再平衡,而非在短期內的斷裂式替換。

風險主要集中在三類邊界條件。第一是監管與反壟斷環境,包括交換費上限、跨境費限制、強制多路由(尤其在藉記側)以及商家導向權增強等,這些因素的共同影響,通常體現為若干年內淨費率以基點級的速度下行,需要依靠更高的交易量增長與更高佔比的高毛利服務收入來對沖。第二是本地網路的崛起與帳戶到帳戶(A2A)即時支付的擴散,可能在特定市場壓縮簽帳卡相關交易,但跨境環節與複雜風控仍為國際網路保留價值空間。第三是宏觀與地緣變數對跨國交易的擾動,包括旅遊週期、匯率波動、制裁框架與資料出境要求等。本公司透過區域多元化、產品結構優化與技術模組輸出緩釋單一市場衝擊,但營收成長速度在短期內仍可能受上述因素的擾動。

估值可透過「現金流複利品質」進行解析。若假設收入以高單位數增長、利潤率在客戶激勵與技術投入再平衡後保持穩定,自由現金流轉換率不變、配合每年中低個位數的股份回購與穩定分紅,則長期總回報的中樞由三部分近似相加:收入與服務mix 帶來的內生增長、回購帶來的每股宏觀放大、分紅帶來的現金收益;當市場將監管與競爭的負面預期顯著前置而基本面仍保持穩健時,倍數壓縮與盈利兌現之間可能出現錯位;反之,當跨境交易與增值服務佔比出現台階式躍升時,倍數也可能向歷史中樞回歸或上移。無論何種情形,核心判斷變數回到三件事:交易量與跨境動能的可持續性、增值服務佔比與單價的爬坡斜率、以及監管與路由格局的邊界變化。

最後,從產業地位與技術路徑的角度,總結性的表述可以是:Visa 處在全球支付「路由–清算–風控–數據」鏈條的中樞位置,依靠雙邊網絡效應與方案化服務鞏固議價與留存;其增長更依賴「滲透率× 場景擴展× 跨境修復」的長期變化、非短期基於上述框架,估值的含義並非“是否便宜”,而是“現金流確定性與複利質量的價格”,觀測點聚焦在收入結構、費用結構與監管格局的邊際變化即可。

成長引擎:在美國趨於成熟後,全球擴張的三條主線

在美國市場滲透率長期維持高位、刷卡習慣與商家受理網路較為完善的背景下,Visa 的增量較多來自「網路外延與交易類型」的擴展,而非單一市場的滲透提升。圍繞著這個目標,公司在近年來將資源配置聚焦於三條主線:跨境支付與跨境電商、企業(B2B)與帳戶到帳戶(A2A)支付網路、以及對新型前端與數位資產形態的底層接取。這三條路徑共同作用於兩類核心經營槓桿-交易量與交易結構(包括跨國佔比、加值服務佔比),並透過更高的定價與更豐富的服務包,提高單位交易貢獻度與顧客留存。

一、跨境支付與跨境電商:高單價交易與增值環節的疊加

跨國場景(旅遊、留學、跨國電商、全球數位訂閱等)在收單與清算層面涉及多法域貨幣、合規與風控協同,單位交易的計費構成通常包含基礎網路費、資料處理費及貨幣轉換等附加費,相較本地交易具有較高的單筆收入彈性。跨境交易的週期性與地緣敏感度較強,但旅遊與電商的結構性擴容推動跨境交易筆數與筆均穩定提升。公司在該領域的投入集中在三個方面:其一是網絡廣度(商戶受理、收單合作與錢包互聯),其二是交易成功率(令牌化、3DS 驗證與風險評分模型),其三是合規與外匯能力(本地許可、反洗錢與外匯轉換優化)。上述能力提升的直接結果是更高的授權通過率、更低的詐欺率與拒付率,從而在不顯著增加邊際成本的情況下抬升單位收入與毛利。

二、B2B 與A2A 支付:從「卡到商家」拓展至「帳戶到帳戶」的新流量

面向企業的支付與資金流動長期由電匯、ACH、本地差額清算等批次系統承載,存在到帳時效長、費用可見性弱、對帳與報文標準不一等問題。 Visa 的策略是以兩條路徑切入:

1)基於卡片網路的企業支付與虛擬卡(Commercial/Virtual Cards):依托企業採購與差旅(T&E)場景,透過發卡行與採購/報銷系統集成,為單筆應付創建一次性卡號並攜帶更豐富的Level II/III 交易數據,提升對帳效率與供應商受理範圍。此路徑延續原有清算體系,便於快速規模化。

2)非卡片的跨國B2B 網路(如Visa B2B Connect 等):企業帳戶間的跨國結算,提供目錄服務、合規篩選與標準化的封包與資金路由,目標是縮短結算時間、提高可追蹤性與合規透明度。此體系與SWIFT、對應行網路及本地清算系統互補,透過方案化收費覆蓋接取與運作階段。

同時,帳戶到帳戶的「推送」式支付(Visa Direct 等)向薪資發放、平台分帳、保險理賠、小型微型商家收款、跨境匯款與錢包提現等場景延展,涵蓋更廣的「資金流向」。這類交易並不依賴傳統刷卡受理終端,更多透過API 與合作錢包/銀行帳戶對接完成清算,形成對傳統借記卡交易被即時支付系統(RTP、FedNow、UPI、Pix 等)部分替代的對沖。其經濟性主要來自於每筆定價與規模效應下的邊際成本下降。

三、新前端與數位資產連結:維持「網路中的網路」角色

在前端形態不斷演進的環境下(OEM Pay、聚合碼、超級App、商家自建錢包等),公司以令牌化與網路存取的方式維持在後端清算與風控鏈路中的參與度。網路代幣(Network Token)取代原始卡號,配合設備指紋與生物識別,提升授權通過率並降低欺詐,進而提高商戶側的交易轉化和網絡側的單位收入;與大型錢包的互聯使前端入口的多樣化不必然導致後端清算的碎片化,從而保持規模經濟與風險模型的有效性。

在數位資產與穩定幣方向,公司主要圍繞「清算與庫管」的限定用途開展試點——例如與持牌託管機構合作,以合規穩定幣在受支持鏈上處理部分清算或結算資金的調撥,或為合規平台提供卡網絡的入出金接入。該路徑的技術目標是在不改變客戶側體驗與合規邊界的前提下,驗證更低成本、更高效率的跨境資金調撥手段;在商務層面,定位為結算層與金庫管理的可選能力,而非面向終端消費者的幣種替代。其進展的節奏受制於監理架構與合作方合規成熟度。

四、加值服務與資料能力:提高單位交易貢獻與顧客黏著

無論上述哪條主線,加值服務均作為「二次曲線」的共通性驅動項貫穿其中:包括但不限於身分與裝置風險評估、交易即時風控(Advanced Authorization/Decision Manager)、爭議與拒付管理(如Verifi)、支付編排與收單優化、令牌生命週期管理篩選、驗證帳戶與拒付管理(如Verifi)、支付編排與收單優化、令牌生命週期管理篩選、驗證帳戶與合規等。這些能力以使用量計費或打包訂閱的方式出售,提升「每筆交易的服務收入」與客戶粘性,並透過更高的授權成功率反向增強基礎網路費的成長韌性。由於該類服務的邊際成本較低,收入結構向服務端傾斜通常伴隨毛利率與自由現金流的改善。

五、觀測指標與執行要點

在評估上述成長引擎的推進效果時,可重點追蹤以下客觀指標:

— 跨境支付量(含筆數與金額)及其對總收入的貢獻度;

— 帳戶到帳戶(A2A)與B2B 相關交易的滲透與收入佔比;

— 網路代幣所涵蓋的活躍憑證數量、授權通過率與詐欺率變動;

— 加值服務收入的成長速度及在總收入中佔比的變化;

— 顧客激勵(client incentives)佔比與單位淨費率的趨勢(以衡量「以價換量」與服務化對沖的平衡);

— 區域結構(亞太、拉丁美洲、EMEA 等)對收入與毛利的邊際貢獻,以及受理網絡/本地許可的擴張進度。

六、邊界條件與主要約束

成長路徑面臨的主要限制來自三類外生變數:

— 監理與費率架構:交換費上限、跨境費限制、強制多路由及資料在地化等政策會透過淨費率與商務條款影響單位收入,需要以交易量與服務收入提升避險。

— 本地即時支付系統與國家級網路的替代效應:在藉記側與小額高頻場景中,A2A 可能對卡片交易形成替換,公司透過Visa Direct/B2B Connect、錢包互聯與跨境能力輸出保持參與度並延遲替代速度。

— 宏觀與地緣因素對跨境流的擾動:旅遊週期、匯率波動、制裁與合規要求等會階段性改變跨境交易基數與結構。

總結

Visa本質是一家提供「規則+連接」的全球支付基礎設施,並非發卡或放貸機構,其收入主要來自與交易額相關的網絡服務費、與筆數相關的處理費、以及跨境與外匯轉換費用,並在風控、令牌化、身份與爭議管理、數據與擴展等增值服務上持續地計算服務;依託雙方網絡效應與高可用、安全與爭議管理、跨領域擴展成長動能來自現金數位化與受理下沉、跨境旅遊與電商修復、以及B2B/帳戶到帳戶(Visa Direct、B2B Connect)等新場景滲透,增值服務提升單位交易貢獻和客戶粘性。財務特徵為輕資產、高毛利與高自由現金流,回購+分紅的資本報酬路徑穩定。關鍵風險與約束包括交換費與路由監管、隱私與資料在地化要求、本地即時支付與平台錢包對部分用例的替代、以及跨境週期與網路安全事件。公司透過「網路的網路」策略、開放API與併購補齊(開放銀行、跨境FX、雲端原生發卡/處理),在多軌並存格局下維持後端清算與風控的中樞位置;追蹤交易量與跨境佔比、增值服務滲透、單位淨費率與客戶激勵的邊際變化,是評估其長期現金流量複利品質的核心。

免責聲明: 本文內容不構成對任何金融產品的推薦或投資建議。

郵件訂閱

訂閱我們的郵件服務,您將獲得最新資訊