如何平衡θ 收益與γ 收益

2025年08月22日 07:28 GMT

關鍵點:

美國實質GDP 成長率的長期趨勢已明顯轉弱,而聯邦財政赤字與債務比重持續攀升,形成「高債—低增速」的困境。關稅帶來的收入難以改變債務比率上行的困境。

當名目利率高於名目增速時,債務穩定所需的財政調整幅度急遽上升。若財政支出偏向轉移支付和利息,投資乘數低甚至為負,進一步擠出私人投資並削弱生產力。

要實現債務可持續,必須同步推進:①提升潛在增速(基礎設施、人力資本、規制改革);②管理融資成本(穩定發行曲線、降低風險溢酬);③優化赤字結構(擴大稅基、重構支出、強化自動穩定器)。

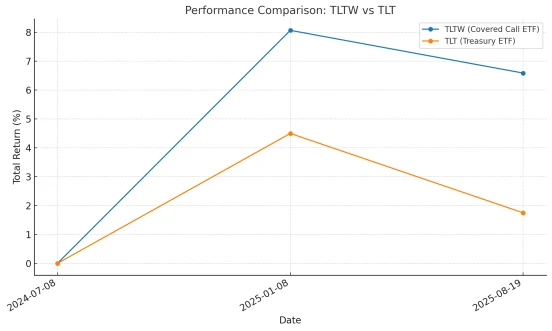

自2024 年7 月8 日以來,iShares 20+ 年期美債備兌策略ETF(TLTW)上漲約4.83%,而其標的ETF——iShares 20+ 年期美債(TLT)同期下跌約1.08%;若把起點拉回1 月8 日,TLTW 的累計漲幅約1.07%。這組差異並非巧合,背後正是兩者策略結構的必然結果:TLTW 持有TLT 份額,同時按月賣出短期限、輕度虛值的TLT 看漲期權以收取權利金。以基金揭露的做法為例,到期前一日通常回補當月空頭看漲,再開立下一期看漲期權,執行價目標設為較當時TLT 市價高出約2%。在價格以區間震盪為主、隱含波動率高於實現波動率的階段,這種「買現貨、賣選擇權」的組合會把時間價值穩定地轉化為分配與淨值貢獻;可一旦遭遇標的價格快速單邊上行,賣出的那道「價格天花板」就會把上行彈性截斷,從而顯著落後於純多頭。

把視角收緊到未來一兩個月,宏觀事件的時點更容易放大這種結構性限制。 9 月中旬FOMC 議息落在9 月第三個週三公佈,而TLTW 的月度展期恰在當月期權到期前一日完成,也就是說,基金往往會在市場對利率路徑最為敏感的窗口裡滾動頭寸。若會前因就業與通膨數據的「品質不確定性」抬升了市場對鴿派轉向的定價,長端收益率下行、TLT 快速拉升的機率上行,那麼備兌組合在既定的約2% 虛值緩衝下很容易被價格頂穿;即便完成展期,新合約的緩衝也未必足以抵禦事件驅動型的上行突發事件。用選擇權語言說,TLTW 日常賺的是時間價值(θ 為正),而在趨勢性行情中要承受負凸性(γ 為負)的代價;只要實現波動率低於建倉時的隱含波動率,θ 收益有望落袋,但當方向與幅度超出那道執行價的“門楣”,負γ 便會迅速地回報。

因此,判斷誰比較適配,關鍵不在歷史相對錶現,而在對未來一個月利率分佈的主觀信念。如果你的基準是“長端利率在±10–15bp 的區間內拉鋸”,權利金將更有把握地轉化為當期回報,備兌策略的相對勝率更高;如果你的核心觀點是“在FOMC 及其前後兩三週,長端利率更可能單邊下行25–30bp 以上”,那麼上行契頭將成為主要的上行機會更合本。介於二者之間,還有一種更中性的處置思路:保留一部分TLTW 以獲取現金流的確定性,同時搭配一定比例的TLT 或短期看漲期權,用有限成本“買回”被備兌讓渡的那一截上行曲線;這樣做的出發點不是押注某個結果,而是用組合結構去對沖負凸性可能帶來的短板。

再往下拆,選擇權微觀結構也給出清晰的約束邊界。事件前,短期選擇權的隱含波動率通常因避險與對沖需求而抬升,賣方能以更高權利金獲取看似更厚的「安全墊」;但若事件落地觸發單邊行情,隱含波動往往隨之壓縮,時間價值的優勢無法覆蓋價格穿透執行價帶來的損失。同時,TLTW 規則化地把執行價錨在“當期現價上方約2%”,在低波環境下這道緩衝並不寬裕;如果你希望更大留白,必須在基金之外自建“持有TLT、另行賣出更遠虛值看漲”的組合,單靠TLTW 很難調整這根旋鈕。也要避免被表面上的「高分配率」誤導——TLTW 分配中相當部分來自權利金而非票息,長期比較應回到總回報(淨值變化加分配),在趨勢性大漲階段,被「封頂」的損失會以相對淨值拖尾的方式體現出來。

宏觀層面上,9 月議息前的市場敘事仍圍繞兩件事:一是就業與通膨數據的測度與修訂爭議提升了政策路徑的不確定性,二是名義增長與融資條件的再平衡正在重新定價期限溢價。若你認為前者更快落地於“更鴿的前瞻指引”,長端利率的下行彈性就高於上行彈性,凸性的重要性便隨之上升;若你更擔心國債供給、久期負擔與期限溢價的頑固性,那麼“橫盤偏震盪”的概率更大,權利金策略的勝率自然更高。把這個判斷落到可操作的門檻上,未來四到六週如果你對20 年期收益率的單邊移動預期低於15bp,偏向TLTW 合理;如果預期大於25–30bp 且方向指向下行,偏向久期純多頭更合拍;而在把握有限、又希望保持現金流的情形下,讓一部分承接期更合拍;而在掌握期間。

歸根到底,TLTW 與TLT 的取捨不是“孰優孰劣”,而是“你希望用什麼樣的曲線來賺同樣一筆久期的錢”。當市場把節奏交給了央行與數據,策略的優劣就等同於你對波動形態的判斷是否被兌現;在不確定性抬升的窗口裡,用結構化的方式為自己留出上行的可能,同時確保在大多數平靜日子裡把時間價值收入囊中,往往比單押一個結果更能在長坡厚雪上走得穩。

自四月中旬以來,對TLTW 的謹慎判斷並未兌現:在這段時間裡,長久期美債ETF(TLT)僅上漲約1.69%,而採用備兌看漲策略的TLTW 反而取得了約4.55% 的更好表現。這個背離並不神秘,恰好印證了策略屬性——在區間震盪、溫和上行且隱含波動率偏高的階段,賣出短期限、輕度虛值看漲期權所收取的權利金,會穩步轉化為分配與淨值貢獻,從而壓過純多頭僅依賴價格變化的收益。

但最新就業情勢報告改變了短期利率路徑的風險分佈。數據本身與隨後圍繞測度與修訂的爭議,均提升了市場對「更早或更快轉向」的主觀機率。若這種預期在9 月議息前後集中兌現,長端收益率下行的彈性會顯著上升,TLT 存在更大幅度單邊拉升的可能。對TLTW 而言,這恰恰是策略的軟肋:基金按規則每月展期,將執行價錨在當期現價上方約2% 附近,一旦遇到事件驅動的快速上行,既有的“價格天花板”容易被頂穿,負凸性開始侵蝕相對收益,最終表現為在強趨勢中落後於純久期多頭。更細一點看,議息窗口前短期期權隱含波動率往往上抬,表面上增加了備兌可收取的權利金,但只要實現波動突然放大並指向單邊上行,時間價值的累積很難抵消“被封頂”的機會成本,尤其是在展期與事件時點高度重合的當月。

因此,接下來的取捨不應停留在“誰歷史回報更好”,而在於你對未來幾週長端利率的“形態判斷”。如果基線仍是橫盤拉鋸、單日波幅有限,那麼繼續讓TLTW 去賺那筆更確定的時間價值是合理的;相反,如果更傾向於“議息前後出現20–30bp 以上的集中下行”,就需要為組合重新買回一部分上行凸性。最直接的做法,不是二選一,而是在同一資金限制下讓TLT 與TLTW 並存:用TLTW 提供持續的現金流與對小幅波動的高勝率,對應“θ 收益”;用TLT 保留在單邊行情中的彈性與尾部收益,對應“γ 收益”。這種結構化配置的意義在於承認不確定性──既不過度押注趨勢,也不完全放棄趨勢帶來的報酬權。

另外需要看到的是,利率與債券價格在這段時間的定價並非只由就業一項驅動。財政部供給節奏與久期分佈、期限溢價的再定價、金融條件對風險資產的回饋,都會共同作用於長端利率的中樞與路徑。如果這些因素在短期內相互抵消,TLTW 依舊可能透過高隱含波動率環境下的權利金獲得相對穩定的回報;但一旦其中任一條線索與「更鴿的前瞻指引」同向疊加,上行被封頂的問題就會再次前置。將兩檔基金並行持有,實質上是用結構對沖判斷誤差:當市場平靜,備兌的現金流在;當市場奔跑,久期的凸性在。對於一個面向事件視窗的組合來說,這種「用形狀而非單點預測來管理不確定性」的方法,往往比在部位上反覆搖擺更能提高勝率與持有的舒適度。

美國勞工數據

美國勞工統計局(BLS)每月發布的《就業情勢》報告,是觀察美國經濟冷暖最關鍵的高頻讀數之一。報告通常在每月第一個週五公佈,涵蓋新增非農業就業、失業率、勞動參與等核心指標。之所以備受關注,一方面在於居民消費約占美國經濟活動的近七成,勞動市場的緊與松直接影響家庭收入預期與支出意願;另一方面,聯準會將其視為評估經濟運作與通膨黏性的第一手證據。

從法律框架來看,《聯邦儲備法》第2A條為貨幣政策設定了「充分就業、物價穩定、適度的長期利率」三項目標;在實際操作中,公眾與市場更常將其解讀為「就業與通膨」的雙重目標。近期議息會後的新聞發布會上,主席鮑威爾重申了這一點:通膨雖較高峰顯著回落,但仍略高於美聯儲2%的目標,勞動力市場整體“仍然穩健”,同時存在一定下行風險。在他看來,當勞動供需兩端同時降溫時,「新增就業的均衡水準」會隨之下移,因此相較於單月新增崗位這種波動性較大的量,失業率的邊際資訊含量更高,值得更密切追蹤。

將這些表述與資料置於同一座標係可以得出幾個政策意義。其一,就業擴張的節奏在放緩,但只要失業率維持在歷史低位區間、勞動參與率未出現明顯走弱,聯準會會更著重於確認通膨回落的可持續性,而非對成長做出前瞻性救助。其二,若後續報告顯示勞動需求顯著降溫、失業率持續上行,或薪資成長快速回落,決策層對「就業的下行風險」權重將上調,政策取向可能更偏向寬鬆。其三,圍繞數據的修訂與測度不確定性(樣本誤差、季調與人口基準更新等)會放大短期解讀的噪聲,因此單月讀數更像“情緒觸發器”,而非決定性證據;連續數月同向變化,才會改變對經濟與通膨路徑的中期判斷。

對市場來說,這意味著接下來的就業與薪資指標將主導對「降息節奏」的再定價:若薪資與核心服務通膨同步降溫而失業率溫和抬升,長端收益率有更大下行空間;反之,若就業與薪資再現韌性,降息預期將被推遲,收益率曲線有更大下行空間;反之,若就業與薪資再現韌性,降息預期將被推遲,收益率曲線曲線風險上升。換句話說,《就業情勢》報告不僅關乎勞動市場本身,更透過聯準會的反應函數,影響金融條件與資產估值的錨。

每月就業數據一向牽動市場,而今年7 月的讀數格外敏感:就業與失業率的邊際變化,很可能左右聯準會在9 月17 日會議上是選擇降息還是維持利率不變。上週五公佈的報告之所以“出乎意料”,不在於當月新增非農就業本身——7 月新增7.3 萬,略低於約10 萬的共識——而在於對前兩個月的回溯修正幅度異常之大。根據本次發布,5 月從+14.4 萬被下調至+1.9 萬,6 月從+14.7 萬被下調至+1.4 萬,兩個月合計少了25.8 萬個崗位。對政策與市場而言,這類修正比單月頭條更具資訊量:它把三個月均值與六個月均值同步拉低,指向勞動力需求比此前想像更快地降溫,也提高了失業率在隨後月份上行的概率。

圍繞著這份報告的輿論很快就被政治化,但從方法論來看,修正本身有其統計邏輯。非農就業來自雇主端的“機構調查”,每月都有一部分樣本企業推遲上報或補報;季節性因素與“企業出生—死亡模型”也會在數據積累後被重估,從而帶來向上或向下的校正。同時,失業率源自住戶端的“家庭調查”,兩套口徑在短期內常常背離:當企業端崗位增長放緩、而家庭端仍受兼職增加或自僱變化擾動時,失業率與就業總量可能暫時給出相互矛盾的信號。這並不意味著數據“被操縱”,而是高頻宏觀測度在樣本誤差、季調與基準更新中的常態現象,結論應基於連續幾個月的同向變化而不是單一讀數。

就政策意涵而言,7 月報告與大幅下修共同構成了「較弱的邊際動能」。如果接下來工資環比、週工時與職位空缺(JOLTS)繼續走軟,而失業率溫和上行,美聯儲的反應函數會更傾向於把就業下行風險置於更高權重,9 月啟動或強化寬鬆的可能上升;反之,若後續讀數顯示工資黏性仍強、服務通脹降速不及預期,則“更長時間維持利率不變”的門檻仍然存在。對投資與交易而言,理解本次報告的關鍵並非圍繞政治口水戰,而是把「向下修正+低於預期的當月新增」放進時間序列:它改變了對勞動力需求的起點估計,壓低了就業增長的均衡水平,並通過美聯儲的反應函數,影響9 月前後對於降息路徑與長端收益率的再定價。

Source:en.macromicro.me

數據為何下降

圍繞著「數據品質下降」的討論,必須先回到就業情勢報告的統計框架本身。非農業就業的頭條數字來自「當前就業統計」(CES),也就是企業端的機構調查,涵蓋約12.1 萬個單位、60 多萬個工作地點;失業率則源自「當前人口調查」(CPS),即住戶端的家庭調查,滾動追蹤約6 萬個家庭。兩組制度各有分工:CES擅長描述職缺數量與平均時薪,CPS提供勞動參與、失業及邊緣就業狀態。但重要的不僅是口徑不同,更是測度的不確定性:在7 月這期報告中,BLS 給出的企業調查「新增就業」90% 置信區間大約是±13.6 萬。這表示當初7 月初公佈「6 月新增14.7 萬」時,統計意義下「很有可能」的真實區間其實寬至+1.1 萬到+28.3 萬;隨後8 月1 日把6 月下修13.3 萬,落點仍處在統計容許帶內部。市場往往把「點估計的上下一兩萬」當成確定事實,在交易層面放大本就存在的抽樣噪音。

數據為何顯得更「鬆弛」?一條直覺的線索是回應率的下滑。無論企業或住戶,出於隱私顧慮、調查疲勞、聯絡成本上升等原因,聯邦高頻調查的按時回覆比例近年來普遍承壓。機構調查在初次發佈時不可避免地要對未報企業做估算與插補,隨後隨著遲到樣本回流、季調因子更新、以及「企業出生—死亡模型」的再評估,頭條數字就會經歷方向不一的滾動修正。更大周期上,每年還要把樣本外推回歸到覆蓋更廣的行政記錄(如季度工資報表)進行“基準重置”,這也是年內累計誤差被一次性校正的來源。家庭調查有它自己的誤差結構:電話訪問比例提高帶來的樣本構成偏移、輪換組效應、兼職與自僱識別的邊界,都可能在短期內造成就業與失業並行上升或背離的“違和畫面”。這些現象並不指向“被操縱”,而是統計學裡真實存在的抽樣誤差與非抽樣誤差的疊加,只是當噪音與市場定價緊密相連,誤讀的代價就會放大。

在這種噪音環境下,如何從「吵雜的一次性讀數」中抽取「可用的宏觀訊號」才是關鍵。單月點值本身資訊量有限,更有含金量的是三個月和六個月的滑動均值、對前兩個月的修正方向與幅度、以及與之配套的“工作小時數”和“私部門工資環比”是否同向變化。如果新增職位下修疊加平均週工時走軟與職缺回落,勞動力需求降溫就更像是一個趨勢而非偶發現象;如果下修與工資粘性並存,通脹與就業的權衡就會變得更棘手。把這些線索與高頻的失業救濟申請、企業招聘難度調查、以及製造業/服務業就業分項對錶,較容易形成一個對“邊際變化”的穩健判斷,而不是圍繞單一頭條反复搖擺。

對政策與資產定價而言,寬置信區間與頻繁修正的一個直接意義,是「確定性溢價」正在下降。聯準會在評估9 月政策路徑時,不會僅憑7 月的點估計做決斷,而會把修正後的三個月均值、工資與工時、JOLTS 的職位空缺、以及服務通脹的降速一併納入反應函數。如果後續讀數繼續指向勞動需求的溫和降溫、失業率略有上行而工資環比放緩,降息的門檻顯著降低;反之,若工資粘性與服務價格再度抬頭,維持利率更久的必要性就會被重新定價。對市場參與者來說,最需要克制的是把統計雜訊當成結構性拐點的衝動,最需要重視的是「修正方向+平均值趨勢+配套指標」的合成訊號。換句話說,與其糾結“本月多了或少了兩三萬”,不如關注“過去三到六個月,勞動力需求的斜率是否在改變”,因為後者才真正進入了政策與長期利率的決策函數。

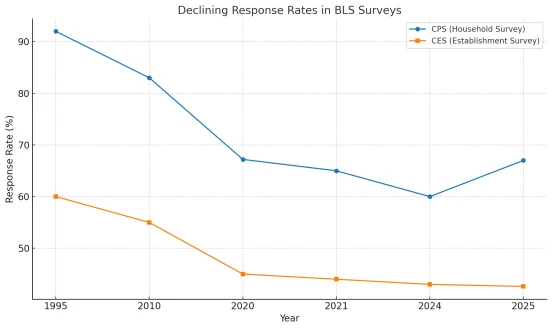

一個越來越難以忽視的現實是:BLS 兩大勞動力調查的回覆率正持續走低,直接削弱了月度數據的「即時性」與置信度。以企業端的機構調查(CES)為例,2020 年春季之前回覆率常年在60% 左右;疫情初期受停工與居家影響迅速下探,至2021 年底已跌破45%。此後並未明顯修復:截至目前所能看到的最新口徑,2025 年4 月回覆率僅42.6%,還低於去年同期的43.0%。家庭端的住戶調查(CPS)回落更為漫長而顯著:上世紀90 年代中期普遍超過90%,2010 年代降至80%–85%,疫情前夕再度走弱,近年來徘徊在約60%。甚至在封鎖衝擊遠小於五年前的今天,2025 年7 月的回覆率67.0% 仍低於2020 年7 月的67.2%。

回覆率下滑不只是「樣本少一點」的問題,它會放大抽樣誤差與非抽樣誤差,使點估計的置信區間變寬、後續修訂幅度變大。 BLS 給出的7 月CPS 失業人數估計的90% 信賴區間約為±30 萬人,大致對應失業率±0.2 個百分點的不確定度。以2025 年7 月為例,官方失業率報4.2%(7,236,000 名失業者/ 170,342,000 名勞動力≈ 4.248%,四捨五入為4.2%),但統計意義下4.0% 與4.4% 同樣「可能」,而金融市場對兩者截然不同的定價反應。類似地,CES 在7 月報告中給出新增就業的90% 置信區間約±13.6 萬,這意味著初值與隨後下修可能都仍處在「統計許可帶」之內,卻足以觸發利率與資產價格的大幅波動。

BLS 正在嘗試修補這一裂縫,包括改進調查聯絡與採集方式、使用統計調整校正樣本偏差、以及透過年度基準修訂引入更全面的州級失業保險與行政記錄數據。但在結構性回覆率走低未逆轉之前,一個「簡單而不便」的結論依然成立:月度勞動力數據的可靠區間在變寬,點值的噪音含量正在上升,後驗修訂的幅度與方向更難預測。對政策與市場的含義也就清晰了——聯準會在即時決策時更難僅憑單月讀數定調,利率前景的置信帶被動擴張,國債市場圍繞數據發布與修訂的波動性抬升。換句話說,當統計訊號變得嘈雜,真正值得關注的就不再是“一次性頭條”,而是三到六個月的趨勢、修訂的方向與幅度、以及與工資、工時、職位空缺等配套指標的共振,這些才是進入政策反應函數、並對定價產生持續影響的“有效信息”。

為何勞動力不確定性正在把聯準會推向鴿派

在上週的記者會上,鮑威爾將「勞動市場的下行風險」點名為貨幣政策評估中的關鍵變數。這項判決並非空穴來風:兩位理事-克里斯多福沃勒與米歇爾鮑曼-在勞工統計局(BLS)公佈最新數據前就各自發布聲明,明確支持降息25 個基點。沃勒直言,若考慮到既有數據的預期修正,私部門就業與薪資增速更接近停滯,勞動力面的下行風險正在上升;鮑曼則以「勞動力市場脆弱性」為提要,傳達相近的擔憂。隨後出爐的7 月就業報告並未在當月新增崗位上給出「顯著壞消息」(+7.3 萬、僅略低於預期),真正改變情緒的,是對5 月與6 月合計達25.8 萬的下調。這類幅度的連續下修,為「數據面偏弱、政策面轉鴿」的敘事提供了更堅實的支點。

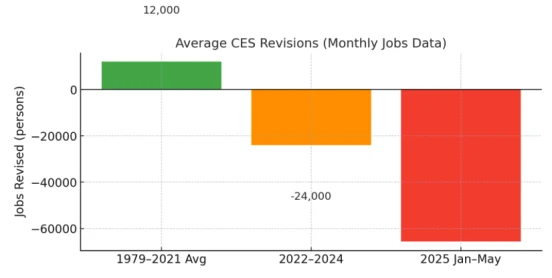

要理解這種影響,就需要把BLS 的修訂機制放在時間軸上看。每月「初值」發布後,隨後的兩份月報會對前兩個月數據進行例行修正;進入9 月,BLS 還會先給出基於失業保險稅記錄等更完備行政數據的「年度基準修訂」初稿,最終版通常在次年2 月隨1 月數據一併落地。也因此,市場不僅要解讀“本月初值”,還要同時消化“前兩個月修正”與“年度基準”的三重資訊流。在2022 年以來的這段時期裡,機構調查(CES)出現了明顯的系統性下修:月度初值到「第三次初步估計」的平均調降約為-2.4 萬,2025 年前五個月更是擴大到-6.56 萬;這與1979 年以來BLS 給出的長期平均「上修」方向(+1.2 萬)形成鮮明反差。換句話說,真實的就業動能被初值「高估—後修」的模式持續校正為更弱的狀態,政策層面據此強調的「下行風險」並非主觀偏好,而是對統計經驗事實的回應。

這也解釋了為何一次看似「中性」的新增崗位讀數,疊加大幅負向修訂後,會在政策預期上產生非對稱影響。對9 月議息而言,勞動力數據的噪音與不確定性本身就具有鴿派含義:當決策者對失業率與崗位增速的「真實位置」置信度下降,容錯式的前瞻指引更傾向選擇風險更低的一側——先行小幅放鬆、再視修訂與後續數據調整路徑——在真實經濟可能已轉弱時按不緊時按壓的“代價”。即便9 月初的8 月就業報告短線“強於預期”,在過去兩年系統性下修的背景下,市場與決策層也會自然提高對其“可修訂性”的折扣,降低單月讀數對政策路徑的約束力。

從交易與資產配置的角度,這種統計與政策的耦合關係意味著兩點。其一,圍繞就業數據發布的利率波動仍將偏大,但方向性解讀更依賴“修訂的方向與幅度”而非“初值本身”,期限利率對負向修訂更為敏感。其二,在「數據更吵雜—政策更鴿派—長端更波動」的鏈條下,長債與利率敏感資產的短期定價彈性提升,而對單一NFP 頭條的反應價值遞減,對3–6 個月滾動均值、修訂軌跡、工時與工資配套指標的合成信號則更具持續性。總之,勞動市場的不確定性正從統計層面外溢到政策函數,進而回饋到利率曲線與風險溢酬之上──這正是「數據之錨」鬆動時代,鴿派傾向得以佔上風的底層邏輯。

BLS 的就業數據經過季節性調整,本身就帶有「時間模式」。把近三年的修訂軌跡放在一起看,會發現一個耐人尋味的現象:春夏月份更傾向被下調,年底(尤其是12 月)則更常見上調。樣本期間仍短,未至統計學上的“鐵律”,但自2022 年以來的負向修訂傾向愈發明顯——2025 年前五個月的平均修訂幅度,已高於2022—2024 年同期。與此並行的是機構調查與家庭調查的回覆率持續走低,這一基礎性約束直接放大了月度估計的置信區間,削弱了《就業情勢報告》作為「即時體溫計」的可靠性。也正因如此,鮑威爾在周三仍以「勞動市場具韌性」為基調,但不到48 小時後,前兩個月的大幅下修便迫使市場對這份「韌性」重新定價。

更大的不確定性來自每年一度的基準修訂。去年的初步基準修訂把截至2024 年3 月的12 個月非農就業合計下調81.8 萬(最終值略收斂至-58.9 萬),前一年對應區間亦被下調。若近期「初值偏高—後續回撤」的模式延續,再考慮到今年以來對5 月、6 月的顯著下修,9 月初將發布的初步基準修訂出現較大幅度負向調整的機率並不低。疊加月度報告在這一時段本就偏向負修的季節性,勞動力數據的風險分佈正在向下傾斜。

在政策意義上,這種統計層面的噪音與下修慣性共同指向更高的鴿派機率。對聯準會而言,當關鍵就業指標的「真實位置」置信度下降,且歷史經驗顯示初值存在系統性高估時,選擇先行小幅放鬆、再觀察後續修訂與驗證數據,比在潛在轉弱階段維持偏緊更具穩健性。簡言之,數據不只是更不確定,而且在季節和基準層面都更容易朝「偏弱」的方向被重估,這使得自下個月起轉向鴿派的條件正在累積。

降息預期對TLT 與TLTW 的影響

從統計口徑與季節模式的偏差出發,近期勞動力數據的下修把市場對「穩健就業」的敘事迅速拉回現實:當初值的可信度下降且更易在春夏被負向重估時,美聯儲在9 月轉向更為鴿派的概率自然升高。需要強調的是,聯邦基金利率影響的是短端;長期利率較多由通膨預期、期限溢價與供需結構共同決定。但在經驗上,每當市場預期即將進入降息週期、且成長與就業的邊際訊號轉弱時,久期資產往往率先走強,殖利率提前下行。去年的路徑就是如此——在9 月議息前,長期美債價格一路攀升,而「消息落地」後出現典型的「買預期、賣事實」回吐。這與2019 年、以及1994–1995 年緊縮末期到寬鬆初期的長債表現具有高度相似性:預期的拐點先於正式動作反映在曲線長端,隨後進入區間震盪,除非增長或通脹出現更劇烈的再定價。

把這個框架投射到TLT 與TLTW 的相對錶現,可以解釋為何在預期降息的上行趨勢中,TLT 往往跑贏採用備兌買權策略的TLTW。備兌策略的核心收益來自兩個來源:其一是持有標的債券ETF 的價格變動,其二是賣出買權所獲得的權利金。當趨勢單邊向上且上行斜率較陡時,權利金難以彌補被執行價「封頂」的損失,策略的上行被系統性截斷;而當價格在區間內高波動橫擺,較高的隱含波動率與反覆「歸中」的路徑使權利金成為主要貢獻,備兌組合相對佔優。簡言之,路徑依賴是TLTW 的宿命:震盪有利,趨勢不利。

接下來數週,影響久期資產與這兩件產品相對收益的「細節變數」同樣重要。首先是期限溢酬與供給的再定價。財政赤字、季度再融資規模與發行久期的組合,決定了買方需要什麼樣的額外補償來吸收供給壓力;若財政部延長久期、聯邦儲備銀行繼續推進資產負債表被動收縮,長端期限溢價的回落可能受限,反之亦然。其次是「事件波動」對備兌策略的雙刃效應。議息週與關鍵宏觀數據發布前後,隱含波動率上行有助於提高TLTW 的期權收入,但一旦出現向上超預期的單邊行情,期權頭寸的上限效應會放大相對劣勢。第三是曲線形態與凸性效應。若降息預期主導的階段性行情主要體現在10–30 年段的陡峭化(長端領漲),TLT 這類長久期、凸性高的純多頭久期資產彈性最強;而備兌策略在強凸性區間的「截頂」懲罰較明顯。

歷史鏡像提供了路徑指引但不是劇本復刻。 1995–1997 年的範式告訴我們:當通膨錨定、成長不失速而財政供給可被市場順利吸收時,長端收益率傾向於在一個相對穩定的區間內反复震盪;這對TLTW 友好,因為權利金的年化收益在高波動/低趨勢度的環境中更可持續。 2019 年與2024 年的經驗又提醒我們:預期與落地之間存在「擠牙膏」的交易窗口,議息前久期走強、落地後回吐的機率不低——這對兩者都是戰術性利好,但對TLT 的邊際更大。若疊加基準修訂與勞動數據再度下修,成長擔憂升溫、通膨預期回落,曲線長端有能力測試區間下沿甚至下破,TLT 的相對收益彈性會再度放大。

把視角從價格走向策略配置,連續性更清晰。若你的核心判斷是“增長邊際走弱、政策轉向在即,但非衰退基線”,則“TLT 為主、輔以TLTW 獲取權利金收益”的組合更能兼顧趨勢與現金流;若判斷是“高位盤整、區間市佔上風”,則提升TLTW權重更契合風險回報;若擔心“突發的衰退式下行”,應當顯著偏向TLT,因為極端單邊行情下備兌策略的機會成本最大。執行層面,還需要尊重事件節奏:備兌策略的展期期點與議息/通膨數據披露往往相鄰,避免在事件前夕被動滾動以更高的隱含波動承接空頭看漲,或在趨勢確認後再賣出過近的執行價而過早“鎖死”上行空間。

最後,別忽略三個常被忽略、卻對結果影響深刻的微觀因素。其一是波動率期限結構與「波動率擠壓」:隱波議地後通常快速回落,備兌策略的權利金攤薄速度加快,需透過更合理的執行價與期限匹配來對沖。其二是再平衡與凸性對沖帶來的「技術性買盤/賣盤」:指數久期調整、退休金季末再平衡、抵押組合的負凸性對沖,都會在關鍵點位放大行情方向。其三是產品層面的追蹤與稅務差異:TLTW 的分配更傾向於將選擇權權利金“現金化”,這提升了帳面收益的平滑度,但在稅負、分配再投資效率與淨值路徑上與單純持有TLT 並不等價。

歸納起來,若9 月議息前增長與就業信號繼續偏軟、市場對寬鬆路徑的定價加深,長端收益率大概率先行下探至區間下沿,TLT 的彈性與相對收益將優於TLTW;而在議息落地後進入以供給與數據為主導的區間震盪階段,備兌的權利金優勢會重新顯現。將兩者“疊加而非二選一”,並隨路徑與事件權重動態調整比重,往往比單押某一條線更能適應這一輪由預期驅動、路徑依賴顯著的利率週期。

區間優勢與拐點

在當前久期資產仍以區間震盪為主的環境下,TLTW 的賣出看漲換取權利金的「買寫」框架具備天然優勢:當長期美債收益率在既定通道內來回波動、隱含波動率維持相對抬升而未觸發單邊趨勢時,期權溢價即可穩定沉澱為收入,長期看債往往帶來高於持有純債的回報率。過去數月的表現也印證了這一點——在沒有出現持續性利率下行的大行情時,TLTW 相對TLT 的「Carry+時間價值」優勢更易兌現。然而,一旦進入“拐點行情”,這套機制的代價會立刻顯形。 TLTW 通常以月度、略微虛值(約高於當期TLT 價格2% 左右)的執行價賣出看漲,一旦在展期前出現由政策預期或數據意外驅動的急速上行,TLT 的漲幅很快就會頂到甚至越過執行價,TLTW 的淨值被動“天花板化”,直到完成下一輪展期很快。在這種路徑依賴下,越是集中於事件窗口的單邊行情,越容易放大TLT 與TLTW 的績效分化:前者受益於利率與期限溢價的快速回落,後者則因上行被封頂而滯漲。反過來,如果9 月後利率重回區間、波動維持但缺乏方向性,TLTW 的相對收益往往會重新佔優。

把期權定價維度納進來,結論更為清晰。聯準會會議、通膨與非農等高敏期前後,久期資產的隱含波動率通常抬升,賣出看漲的單筆收入更厚,這是TLTW 的「利多」;但同一時點,Gamma 風險也在累積——價格只要在短時間內越過執行價,上行即被截斷。換句話說,事件前「賣貴波動」的收益與「被快速行使」的代價是一枚硬幣的兩面。而在下行行情中,買寫策略並非“保險”,它只是用權利金緩衝一部分跌幅,本質的久期敞口仍會驅動淨值回撤,回撤幅度取決於當期權利金與價格跌幅的對比。由此推論,在我們進入9 月議息這一潛在「轉折月」前,採用TLT 與TLTW 並持的中性組合更具穩健性:讓TLT去承接可能到來的單邊利多,讓TLTW去賺取如果行情依舊反复橫盤時更高概率的權利金收益。待會議聲明、點陣圖與後續資料把利率區間的邊界再度錨定之後,再根據隱含/實現波動的剪刀差與收益率所處區間的相對位置,動態調整兩者權重,會比單押其一更加符合風險報酬比。

需要正視的風險同樣明顯。若近期BLS 的負向修訂只是一次性噪聲,9 月初的年度基準修訂偏溫和,且9 月議息指引延續“更久更高”,利率可能重返區間上沿,TLT 與TLTW 都會承壓,TLTW 僅能用有限的權利金對沖部分賬面波動;若經濟意外走弱、利率快速下挫開啟新一輪趨勢牛市,而顯著的凸勝性,將顯著走的上限將被頻繁觸碰並被動「讓渡」上行,這種相對回撤在2023 年底已經出現過;此外,買賣策略還面臨展期執行價設定與成交滑點的操作性風險,以及事件期IV 飆升後「買謠言、賣事實」導致的波動率回落對已賣出期權再定價的影響。較長期的結構性風險則來自於久期資產的估值再錨:若通膨中樞與期限溢價在本輪週期中位移,傳統4%–5% 的長端交易區間發生上移,則「區間假設」本身需要重估,買寫策略的勝率基礎也會被動下降。

綜合這些約束,更穩健的做法是把TLT 與TLTW 視作同一久期風險的兩種實現:當我們判斷長期利率更可能在區間內擺動且隱含波動率對比歷史分位偏高時,適度傾向TLTW;當我們觀察到政策—數據共振提高了單邊下行率的概率、或者10 年/30 年目前時點,在聯準會9 月議息與年度基準修訂前,維持兩者並持、降低對單一路徑的暴露,是更符合資訊不完全條件下的理性權衡。

免責聲明: 本文內容不構成對任何金融產品的推薦或投資建議。

郵件訂閱

訂閱我們的郵件服務,您將獲得最新資訊