中美農業貿易:大豆、關稅與全球市場

2025年08月28日 09:32 GMT

2025年8月,中美貿易談判在華盛頓重啟,中國商務部副部長李成鋼與美國貿易代表賈米森·格里爾圍繞大豆採購、稀土供應和晶片出口限制展開激烈磋商。此輪談判正值美國大豆收穫季即將來臨,中國尚未下達大規模訂單,引發美國農民對庫存積壓和價格下滑的擔憂。

農產品貿易在雙邊貿易協定中既是經濟紐帶,也是平衡貿易逆差的策略籌碼,同時影響全球農產品供需與價格走勢。自2020年「第一階段」貿易協定以來,農業一直是雙方談判核心,尤其在2025年關稅暫停與採購承諾的背景下。

農業貿易的戰略價值

中美農產品貿易的重要性,源自於雙方經濟結構的天然互補。

中國是全球最大農產品進口國,2024年進口總額超2,000億美元,滿足約80%的大豆、豬肉和棉花需求。美國作為全球最大農業出口國,2024年對華出口292.5億美元,佔其農業出口的17%。這項貿易紐帶透過穩定雙邊經濟與全球市場供需,直接影響全球價格與供應鏈。

2024年,美國對華貿易逆差仍維持高位,農產品出口成為緩解失衡的關鍵途徑。 2020年「第一階段」協定要求中國兩年內額外採購2,000億美元美國商品,農業佔比約400億美元。儘管中國僅完成60%的農業採購目標,大豆等高價值農產品的承諾凸顯了農業的戰略角色。2025年5月,中國將對美商品關稅從125%降至10%,使大豆有效關稅降至23%,提升了美國產品的競爭力。然而,巴西等零關稅競爭對手仍構成壓力,談判需進一步降低障礙以鞏固市場。

此外,中國對農產品的龐大需求驅動其進口策略。2024年,中國進口9,600萬噸大豆,佔全球貿易量的60%,美國供應25%。豬肉、玉米和小麥也是重要類別。中美貿易協定透過增加美國農產品採購,填補了中國供需缺口,同時為美國農民提供了穩定市場。2022年,美國對華農產品出口達400億美元,接近協定承諾水平,顯示農業貿易的雙贏潛力。穩定的採購為中國消費者提供高品質農產品,也為美國農村經濟注入活力。

重要的是,中美農業貿易的波動直接影響全球商品價格與供應鏈。2018-2019年貿易戰期間,美國對華大豆出口銳減,疊加全球大豆產能過剩,導致全球大豆價格下跌15%,重創巴西、阿根廷等多國豆農。

2025年7月斯德哥爾摩會談初步達成關稅暫停延長共識,8月華盛頓談判後,雙方於8月12日發布聯合聲明,正式將關稅暫停延長至2025年11月30日,為穩定貿易提供了窗口。成功的農業協議能透過減少供需不確定性,穩定全球價格波動,為巴西、阿根廷等出口國創造可預測的市場環境。

貿易談判的焦點

大豆是中美農業貿易的核心,2024年美國對華大豆出口額達128億美元,占美國大豆出口近一半。然而,貿易摩擦使美國在中國市場的份額從2016年的20%降至2024年的12%,巴西市佔率上升至22%。大豆貿易的動態對談判走向至關重要。

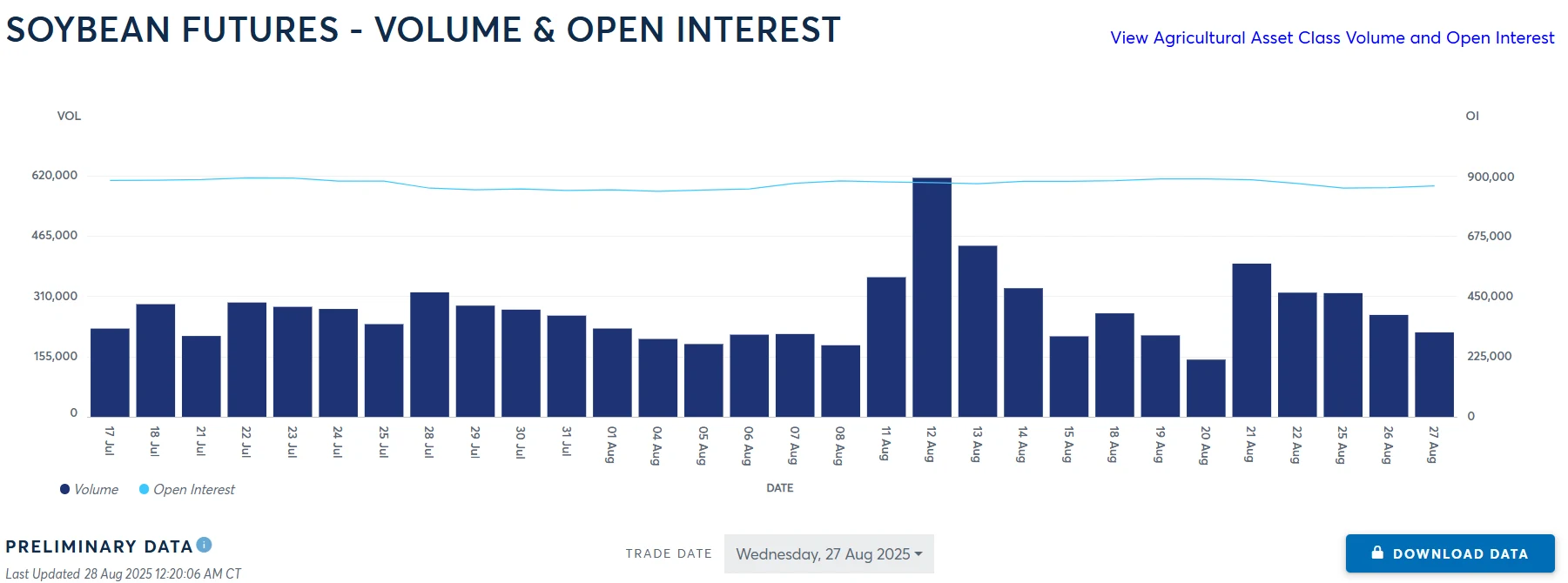

中國通常在9月至1月採購美國大豆,與美國收穫季同步。截至2025年8月,中國尚未下達大規模大豆訂單,引發美國農民對庫存積壓和價格下滑的擔憂。美國大豆協會估計,若中國繼續優先選擇南美大豆,美國出口商可能損失超50億美元。芝加哥交易所大豆期貨價格已跌至2020年以來最低,反映供應過剩與需求疲軟。談判若能確保採購承諾,將直接緩解庫存壓力,支撐價格回升。

圖源:CME Group

2025年4月,中國宣佈2030年將動物飼料豆粕含量降低10%,可能減少年度大豆進口1000萬噸,相當於2024年美國對華大豆出口量的一半。這項政策是中國減少食品進口依賴策略的一部分,2024年對國內大豆生產的150億美元補貼進一步強化了這一趨勢。

而這項豆粕減量政策不僅直接減少大豆進口需求,還將進一步擠壓美國大豆的市場空間——此前貿易摩擦已導緻美國份額下滑,政策疊加下,美國若不通過談判突破,可能永久失去部分市場。

農民的挑戰

農業關稅是中美談判的關鍵籌碼,但其不確定性增加了農民的市場風險。美國農民在對華貿易中面臨的問題,遠超短期關稅或訂單波動,而是涉及供應鏈、政策導向與成本的系統性挑戰。這些因素相互疊加,使得美國在華市場佔有率流失難以短期內完全逆轉。

2018-2020年貿易戰期間,中國加速轉向南美供應商,巴西成為最大受益者。 2024年,巴西對華農產品出口達350億美元,超過美國。中國在巴西投資100億美元用於港口和鐵路等基礎設施,降低了物流成本。美國大豆23%的有效關稅削弱了價格優勢。即便談判進一步降稅,美國重奪2016年市佔率仍需時間,且可能無法完全恢復。

同時,美國農民也面臨化肥、柴油等投入品價格上漲。世界銀行數據顯示,2025年初化肥價格整體上漲15%。這些成本壓力疊加出口不確定性,重創中小農場利潤。例如,愛荷華州大豆種植者表示,關稅不確定性迫使他們延後種植決策,可能減少種植面積,影響產量和收入。

此外,他們還面臨競爭對手的威脅。巴西、阿根廷和加拿大在中國市場份額持續擴大。巴西2024年生產全球40%的大豆,成本優勢顯著。中國與巴西透過2023年農業供應鏈協議深化合作。

未來格局

2025年的談判展現出謹慎樂觀的勢頭。

7月斯德哥爾摩會談和8月華盛頓會談討論了大豆採購、稀土供應和晶片出口限制等議題。 8月12日聯合聲明確認關稅暫停至2025年11月30日,為進一步談判創造了穩定環境。

市場預計中國可能在2026年承諾採購150-200億美元美國農產品,低於2022年400億美元峰值,但高於2024年水準。大豆採購是焦點,但受限於中國對南美供應商的依賴。稀土和晶片談判可能帶來突破。美國80%的稀土依賴中國進口,而中國尋求放寬美國晶片出口限制。

不過,談判依舊面臨風險。中國對巴西等國的採購承諾可能限制美國農產品的成長空間。國內政治壓力可能導致談判停滯,美國農民面臨庫存積壓和物價下跌風險。中國的自給自足政策將進一步壓縮進口需求,增加美國出口商的長期挑戰。

連鎖效應

中美農業貿易的走向可能改變全球格局。 2024 年全球大豆價格因供應過剩下跌8%,若此次談判達成成功協議,將有助於穩定後續大豆及玉米價格。而增加美國出口將緩和全球供應壓力,支撐價格,惠及多國農民。

相反,談判失敗將加劇美國庫存積壓,壓低全球大豆價格,可能導致巴西進一步擴大對中國市場的出口份額,改變全球貿易流量並削弱其他產區的競爭力。

農產品是中美貿易協定的戰略核心,連結雙邊經濟與全球市場穩定。 2025年的談判為恢復美國對華出口提供了機會,但農民面臨市場份額流失、成本壓力和競爭加劇的挑戰。談判的成功一定程度取決於降低關稅、確保採購承諾及應對中國自給自足政策的影響。

免責聲明: 本文內容不構成對任何金融產品的推薦或投資建議。

郵件訂閱

訂閱我們的郵件服務,您將獲得最新資訊