川普政府上訴最高法院:關稅合法性之爭與影響

2025年09月04日 07:17 GMT

2025年9月3日,川普政府正式向美國最高法院提出上訴,要求推翻美國聯邦巡迴上訴法院8月29日以7比4票數做出的裁決。該裁決認定川普政府依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)對多國徵收的關稅超越總統權限。上訴法院維持國際貿易法院的判決,認為IEEPA未授權對幾乎所有進口商品實施廣泛且無期限的關稅,關稅權力屬於國會。此上訴旨在恢復政府利用IEEPA實施關稅的能力,以應對貿易不平衡和國家安全問題。

根據《華爾街日報》報道,最高法院可能要等到2025年12月或2026年1月才會接受此案。若受理,口頭辯論可能安排在2025年冬季或2026年早春,而最終判決可能要等到2026年夏天才能做出。

在最高法院做出最終裁決前,根據聯邦巡迴上訴法院的安排,相關加徵關稅措施可以維持到2025年10月14日,為川普政府向最高法院上訴提供緩衝期。

白宮表達了對最高法院的期待,包括財政部長貝森特在內的高級官員表示,他們預計最高法院將支持使用IEEPA來證明關稅的合理性。同時,政府也做好了替代方案,貝森特透露,另一個可能選擇是啟用1930年《斯姆特-霍利關稅法》中基本被擱置的338條款,該條款允許總統對來自被發現歧視美國商業的國家的進口產品徵收高達50%的關稅。

法律訴訟歷程與爭議焦點

美國政府的關稅政策爭議源自於其2025年依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施的多項“普遍性關稅”,包括針對多國的“對等關稅”和與芬太尼相關的進口關稅。根據美國海關及邊境保護局數據,截至2025年8月25日,川普政府依據IEEPA徵收的關稅總額已達658億美元。

2025年8月29日,美國聯邦巡迴上訴法院以7比4的投票結果裁定,白宮援引IEEPA實施這些關稅超越了總統職權範圍。法院多數意見指出,“這些關稅適用於幾乎所有進口到美國的商品,徵收的稅率很高且不斷變化,超過了美國關稅體系所規定的稅率,並且期限也沒有限制”,強調“關稅是國會的核心權力,而不是總統的權力”。這項裁決維持了先前國際貿易法院的判決,構成川普政府在下級法院的第二次挫折。

面對不利裁決,川普政府於9月3日正式向最高法院提出上訴。川普本人稱,如果根據IEEPA施加的關稅被推翻,將造成“災難”,並強調關稅對美國成功“至關重要”。美國財政部長貝森特也表示,上訴法院的裁決「雖然在司法上被擱置,但對關稅提出了法律上的不確定性,嚴重損害了總統進行現實世界外交的能力,以及他保護美國國家安全和經濟的能力」。

其中,本案的核心法律爭議圍繞著《國際緊急經濟權力法》的適用範圍。該法律制定於1977年,授權總統在緊急情況下頒布某些經濟措施,以應對“異常和特殊威脅”,但上訴法院認為該法律並未明確賦予總統加徵關稅的廣泛權力。

馬裡蘭大學法學教授馬克‧格雷伯指出,最高法院可能嚴格審查川普在關稅案中的立場正當性,因為沒有跡象顯示IEEPA預設總統可針對毒品走私和貿易逆差等長期問題持續實施和調整關稅,且行政部門單邊徵收關稅的法律判例十分稀缺,上一位希望透過關稅重塑全球貿易環境的總統還是尼克森時期。

前商務部高級官員、國際律師事務所Kingand Spalding合夥人Ryan Majerus分析認為,鑑於聯邦巡迴法院的多數意見和強烈反對,最高法院可能會解決IEEPA是否允許政府徵收關稅這一關鍵問題,且這一決定將對政府下一步的貿易政策走向產生重大影響。

值得注意的是,最高法院目前由共和黨任命的法官佔6比3的多數優勢,法律和貿易專家普遍認為這可能略微提高川普維持這些關稅的可能性。但歷史表明,最高法院在涉及三權分立的根本性問題上,並不總是簡單遵循黨派立場。例如,在Clintonv. Cityof NewYork案中,最高法院以憲法規定的呈遞條款為由,判定總統的逐項否決權違憲,儘管當時克林頓是民主黨總統,而最高法院中有多位共和黨任命的法官。

潛在影響

這項案件的最終裁決可能將對美國政治體制產生深遠影響,特別是在行政與立法權力平衡方面。若最高法院維持下級法院判決,將強化對行政越權的製約,維護國會財政主權,進一步明確憲法所規定的行政與立法權力邊界;若最高法院推翻判決,則意味著總統行政權力將出現一次前所未有的擴張,可能對美國長期以來的權力結構產生結構性調整。

案件已反映出進一步加劇黨派分歧的趨勢。從立場來看,美國國會民主黨議員普遍支持法院裁決,認為這是對「行政越權」的必要製約;川普方面則批評上訴法院的裁決「極具黨派性」。隨著案件向最高法院推進,這種黨派對立可能進一步加劇,影響美國政治生態。

從政府治理角度來看,裁決結果將直接影響川普政府的政策可信度。若最終關稅政策被推翻,可能對政府形象與公信力造成一定削弱,同時反映其政策在法律論證層面不足。同時,美國國內政策的穩定性也將受到質疑,進而引發民眾與國際社會對美國政策可預測性的擔憂。

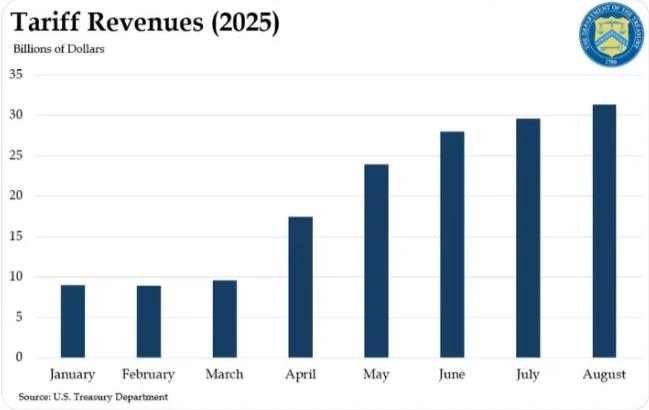

經濟方面,關稅已成為美國聯邦財政的收入來源之一。 2025年8月,美國關稅收入達313.7億美元,創下單月歷史新高,本財年累計已達1,835.6億美元。其中,依據IEEPA徵收的關稅佔相當比例,若這些關稅被裁定非法,美國政府不僅將失去這部分收入,還可能面臨退還已徵收的658億美元關稅的壓力。

川普政府曾多次提出「以高關稅取代企業和個人所得稅」的主張,稱關稅收入「很有可能」取代所得稅。川普甚至聲稱“每天能賺二三十億美元”,但美國海關和財政部的數據顯示,即便是在2025年4月5日部分“對等關稅”生效後,海關實際收到的關稅大致為每天2-3億美元左右。

經濟學家普遍認為由關稅取代所得稅的計劃在數學上難以實現。稅務基金會首席經濟學家艾麗卡·約克指出,要彌補所得稅約2兆美元的收入,以2023年為例,關稅稅率需高達69.9%,且前提是進口量不變,這在現實中幾乎不可能實現。

Apollo Global Management的首席經濟學家Torsten Slok也指出,聯邦政府每年從所得稅獲得約3兆美元收入,而美國年進口額約3兆美元,這意味著關稅需要至少達到100%才能取代所得稅,遠高於目前22.8%的有效關稅稅率。

同時,關稅政策的合法性爭議已對美國與貿易夥伴的關係產生負面影響。多國政府在與美國敲定具體貿易協定條款時,不得不考慮美國關稅政策的法律效力穩定性,這可能延緩甚至阻礙貿易協定的簽訂和執行。

值得關注的是,美國近期被曝以關稅威脅其他國家拒絕聯合國一項削減航運燃料排放的協議,荷蘭等國已收到美國代表的口頭警告,稱若採納所謂的“淨零框架” ,可能面臨關稅、簽證限制和港口費用等報復措施。

貿易夥伴的報復措施也可能隨之而來。歷史經驗表明,單邊關稅措施往往引發連鎖反應,導致全球貿易壁壘上升。此前美國對中國、歐盟等加徵關稅,相關國家都採取了反制措施。韓國產業通商資源部第一次官文慎鶴也表示,未來出口條件不容樂觀,“關稅衝擊、保護主義擴散以及全球供應過剩,都可能惡化韓國出口環境”。

歷史案例

歷史上的美國關稅政策為我們理解當前事件提供了參考。

1930年的《斯穆特-霍利關稅法》是美國關稅史上具有重要參考意義的案例之一。時任總統胡佛簽署法案後,對2萬多種進口商品加徵高關稅,其他國家隨後紛紛採取報復措施。數年間,美歐貿易量銳減三分之二,全球貿易規模顯著收縮,美國經濟在當時的大蕭條背景下進一步承壓。特定關稅政策的實施可能對全球貿易和本國經濟產生顯著影響。

1970年代的「尼克森衝擊」也為分析關稅與貿易政策的影響提供了歷史參照。 1971年8月,尼克森總統為因應經濟危機,宣布暫停美元與黃金的兌換,同時對所有進口商品徵收10%的附加費。這項政策措施使得美國與主要貿易夥伴的關係出現緊張,布雷頓森林體系逐步瓦解,美元匯率大幅波動,國際金融市場陷入調整。這個過程意味著,總統推動的關稅及貿易政策調整,可能對國際金融秩序與貿易格局產生重大影響。

進入21世紀後,2002年小布希政府對10類進口鋼鐵產品加徵最高30%的關稅。從結果來看,這項政策既為美國鋼鐵業新增了數千個就業崗位,也使得鋼鐵價格上漲,進而推高了汽車、家電等下游產業的成本。根據統計,2002年美國因鋼鐵關稅相關的產業調整流失約20萬個工作崗位,這數字超過當時美國鋼鐵業的總就業人數。最終,世界貿易組織裁定美國相關關稅措施不符合其規則,小布希政府於2003年12月提前終止了這項政策。

此案例反映出,特定關稅政策可能對不同產業產生差異化影響:對部分產業形成支持作用的同時,也可能對其他關聯產業帶來成本壓力。

結語

川普政府向最高法院上訴,針對IEEPA關稅的合法性爭議,關係到總統貿易權的界線。裁決結果將影響貿易政策、財政收入和經濟環境。歷史案例已經顯示,廣泛關稅可能引發經濟和國際後果。

免責聲明: 本文內容不構成對任何金融產品的推薦或投資建議。

郵件訂閱

訂閱我們的郵件服務,您將獲得最新資訊